序 説

中世とは五世紀頃から十五世紀頃まで、すなはち西ローマ帝国の滅亡(四七六年)からアメリカ発見(一四九二年)の頃までの間をいふが、この長期間をわたくしは、三つの小期に区分する——初期は五世紀から九世紀までで、政治的には未だ民族移動の雪崩が止まず、ゲルマンの諸部族がローマ帝国の廃址において、新国家の建設を急ぎ合つてゐた時代に相当し、中期は十世紀から十二世紀までで、政治的には封建君主が武力を以て社会の動揺を抑へつけ、辛うじて治安を維持してゐた時代に相当し、終期は十三世紀から十五世紀までで、ちやうどかの都市が勃興し、商業が復活し、古典文化の花やかな再生を見たルネツサンス期に相当する。初期は動揺不安の時代・中期は圧迫沈静の時代・終期は更始一新の若々しい時代であつた。1)

1) 法律史における時代の区分は、そこにて取扱はれる法そのものの変化に着目してなさるべきである。立法史ならば立法形式そのものの変化に着目して区分さるべく、私法史ならば私法そのものの全的傾向の変化に着目して区分さるべく、債権法史・物権法史等ならば債権法・物権法等の全的傾向の変化に着目して刻まるべきである。もちろん政治史上の変化が直ちに立法史上の変化を伴つたり、立法史上の変化が直ちに私法内容の変化を呼び起したりする場合もないではないが、立法史上の変化にも拘らず、私法の内容が変化せぬといふ場合もないのではないから、一方の区分を直ちに他方へ遷すわけには行かぬのである。

一 初期又は部族法期(五世紀—九世紀)

イ 中世の初期においてヨーロツパは自然経済の中にあつた。産業といへば農業だけで、商業は未だ起きてゐなかつた。どこまで行つても都市らしいものを見ず、寂しい野原・茂つた森影のみ続いて、ところどころ貧しい農村の一かたまりを見うるだけの景色であつた。人民は売るためにではなく、自分で食ふために働いた。自家消費のために生産に従事した。各戸各家、自給自足の家内経済を営み、せいぜいのところ、一村民・一地方民の間に、僅少の交換関係の存したに過ぎなかつた。

ロ このやうな地方的封鎖経済は、自然、地方民の共同社会的連帯意識を強くした。代々同村の者とばかり交際し、他村の者と接触しなかつたので、仲間意識が熾烈になつて来たのである。それに中世は悲惨な場面の連続でもあつた。自然の荒い力は、幼稚な当時の農業経営を破壊し、屡々村民を飢饉に落した。熱病や時疫は、夥しい数において年々多くの生命を薙ぎ倒した。内乱は絶間なく繰返されてゐたが、それを鎮定してくれる中央集権の確立を見ることができなかつた。全く中世の人々は、孤立無援の感情の中に漂はされてゐたのであつて、唯一の彼等の頼みといふのは、仲間の忠実と、相互の扶助だけであつた。血縁や地縁を紐帯として堅く結びつき、互に助合つて行く外に、彼等は生きる道がなかつたのである。

ハ 法律は社会の規範意識を一定の技術的形態において表白したるものに過ぎないから、法律の制定者は、制定当時における社会の規範意識に拘束され、現に何を社会が善とし、現に何を悪としつつあるかを無視することができない。よつて中世の立法者も当時の道徳を基礎に取り、仲間の忠実・相互の扶助を根本義務として要請し、平和の撹乱・仲間への裏切を重大な違法として斥けたのであつて、仲間道徳の詳細な箇条化こそが、初期立法者の立法動機であつたのである。1)試みに二三の例をあげて見ると——(一)中世初期の法律は、共同の父祖から出た人々を氏族の関係に結びつけ、重要なる事実上および法律上の行為につき一致の態度を執らしめた。氏族の一人が、外部の者から侵害を受ければ、他は共同して復讐を行ひ、外部の者を侵害すれば、他は共同してその責を負担した。氏族中に生活困窮者を生ずれば、同族一致してこれを扶養し、平和の撹乱者が出れば、同族一致してこれを制裁した。(二)血縁者相互の間ばかりでなく、地縁者相互の間にも緊密な仲間関係があつた。土地のごときは村の総有であつたのである。宅地は各家の有であつたが、耕地は村が管理し、村から割当てられた地片を各家が利用しえただけの関係であつた。森・牧場・水等に至つては、村人共同の利用物に過ぎなかつた。そこには個人的所有権がなくて、村の管理と村人の利用との円満な諧調が見られたのである。(三)家の中においても仲間思想の充実を見た。土地のごとき、いかにも家長の有ではあつたが、彼には処分の自由なく、処分をなすには、家に在る成熟男児との共同行為に依るか、若くは少くとも其同意を得るの要ありとされてゐたのであつた。(四)一個人に対して権利を与へた場合もあるにはあつたが、それは権利者が、仲間の利益を害しない方法において、その権利を行使するだらうとの期待および信頼の上においてであつた。義務附・負担附にて、個人に権利を与へたに過ぎなかつたのである。

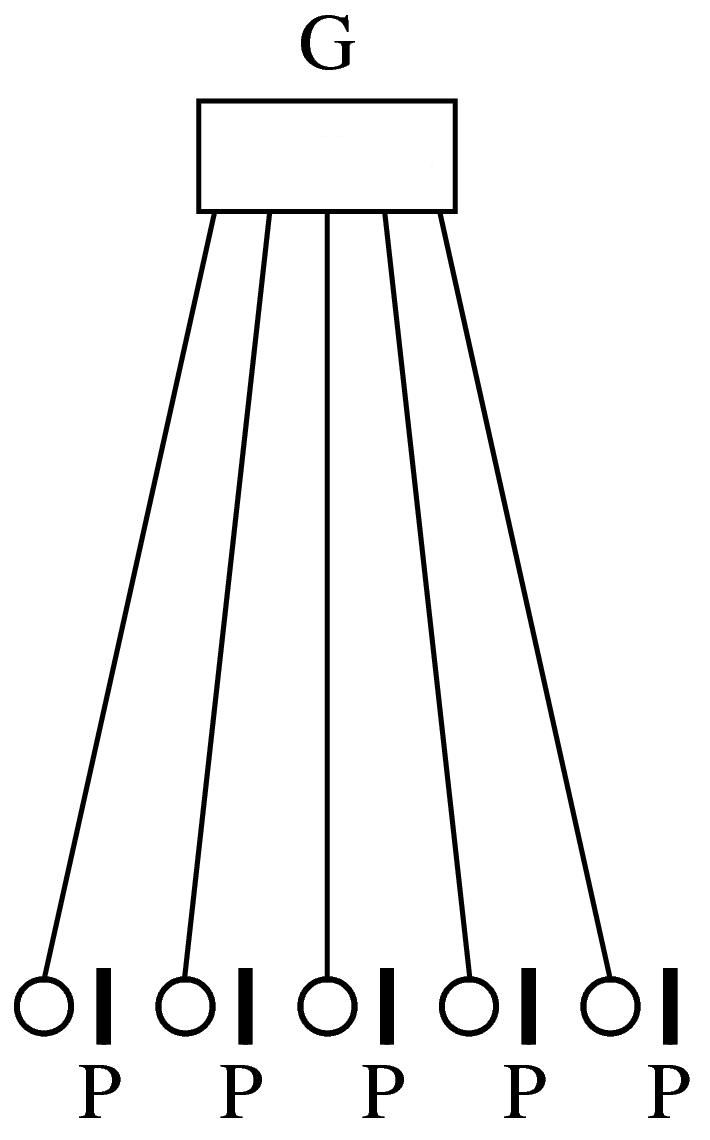

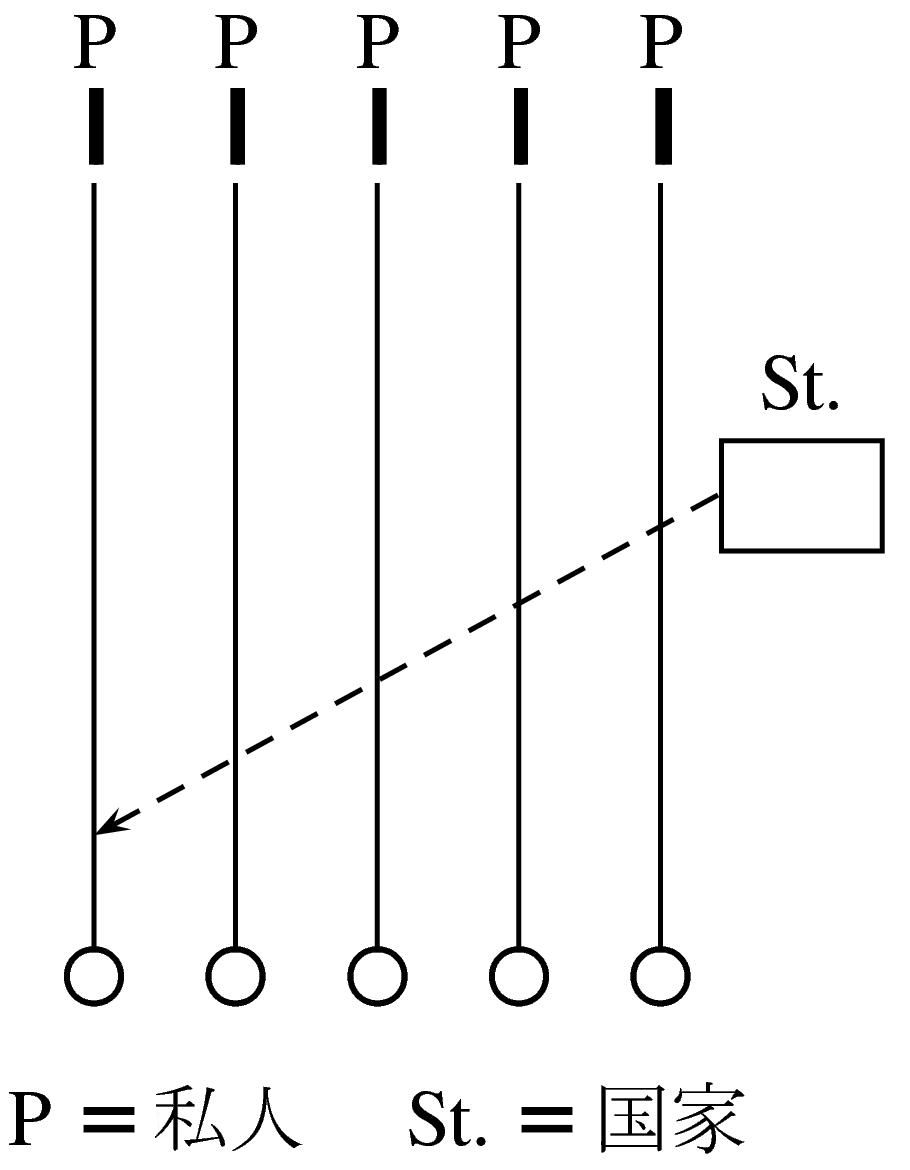

図は中世初期の土地総有関係を示す。Gは団体、Pは個人。個人は団体によつて管理されてゐる土地の傍に、利用者として附置されてゐただけの関係に過ぎなかつた(Vgl. Hedemann, Sachenr. 26)。

1) Radbruchはいふ——法の歴史において真に『時代を画するもの』は、人間に対する観念の変化である。法がその命令の相手方としての人間を、いかに表象し、いかに前提したかによつて、法律史上の各時期は最も鮮明に特色づけられる。中世法は、団体に結びつけられた人間を前提として出発し、近世法は利益を追求する人間を前提として出発すると(Radbruch, Der Mensch im Recht. 1. fg. 木村・法律における人間・法学志林・三三ノ四・九二頁以下)。

二 中期又は封建法期(十世紀—十二世紀)

r

イ 中世の中期に入ると、ゲルマン人間における階級の対立がかなり峻刻なものになつてきた。その由来を考へて見るに、ローマの旧領に新王国を建設したゲルマンの諸王は、軍功に応じて臣下に多くの功田を与へたが、これを与へられた臣下は、功田内の農民に特別な労務および調貢を命じたので、功田内の農民と一般地に棲む農民との間に区別を生じ、前者はおのづから権門勢家の私民たる観を呈しはじめた。又開墾地は開墾者の有となる例であつたので、権門勢家は功田内の農民の労力を利用して開墾を行ひ、私地および私民の数を益々増加せしめて行つた。他方、一般地の人民はといふに、少許の土地を有したに過ぎなかつた彼等は、屡々彼等を襲撃した飢饉・疾病・戦乱等の災厄に抵抗し切れず、止むなく救を勢家に乞うた。勢家は喜んでこれを救済したが、それはもう決して無代価ではなかつたのである。憐れな小農等は、受ける救済の対価として或は物を献上し、或は労務を提供せねばならなかつた。或は自己の土地より生ずる農作物の一部を年貢として勢家に捧げ、或は勢家のために、無償で農地の耕作に従事せねばならなかつた。しかも保護を受くるは自由を失ふの第一歩であつた。毎々災厄の際、勢家の保護を受けてゐる間に、小農は漸次居住移転の自由を失ひ、勢家に対して特別なる労務調貢の義務を負ふこととなつた。換言すれば一般地の人民も功田内の人民とあまり差別なき境地に堕し、勢家の私民と化してしまつた。これらの私民を農奴(Grundhörige)といふ。農奴を有する者を領主(Grundherr)といふ。農奴をして耕作させる土地を荘園といふ。

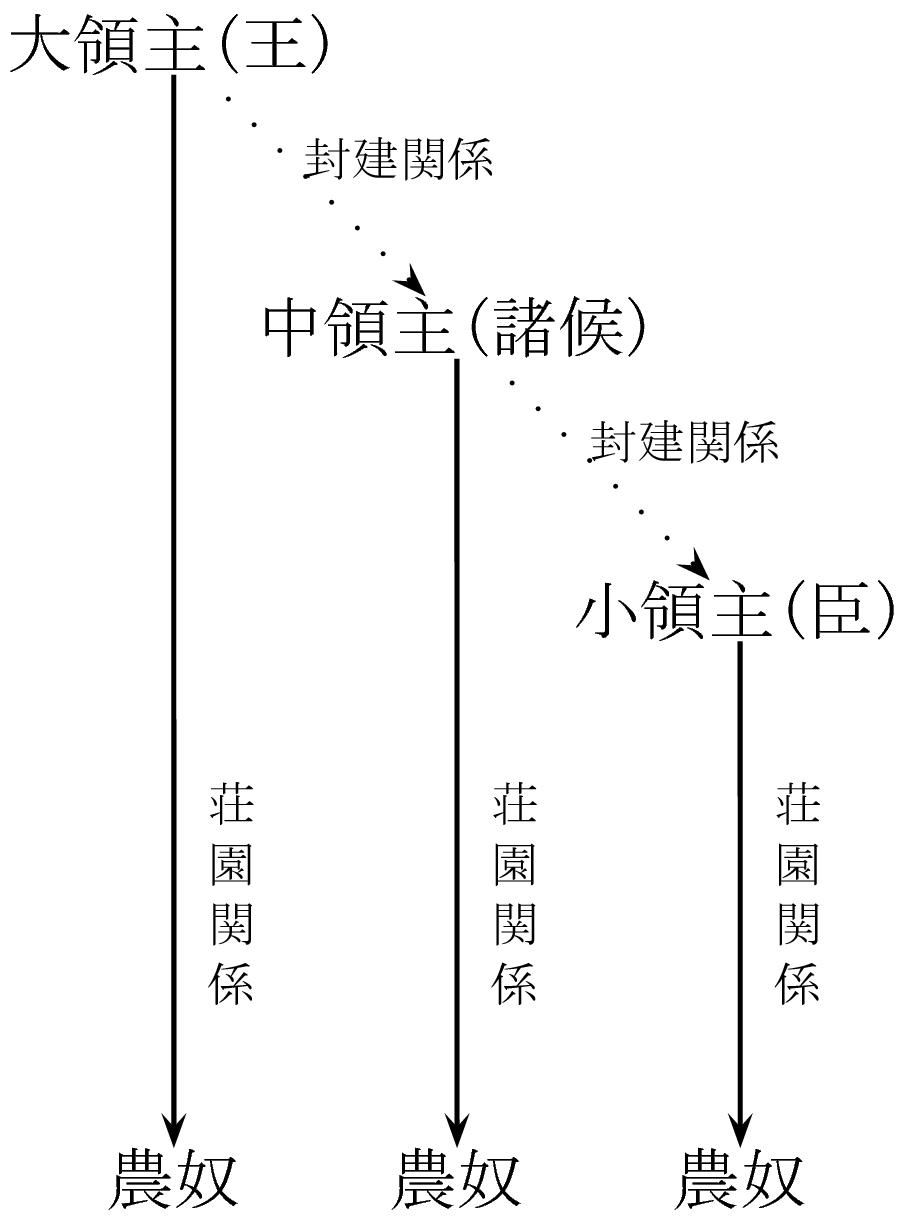

ロ しかし中世にあつては小農だけが不安だつたのではない。権門勢家すなはち大地主といへども、やはり大いに不安たることを免れなかつた。なぜなれば中世の内乱は土地の争奪を目的として絶えず反覆続生し、大地主こそむしろ戦乱の直接被害者であつたからである。よつて当時の権門勢家は、各々武装して自らを衛ると同時に、小武力を有するに過ぎない権門勢家は、その荘園の一部分のみを自己に保留して他の部分を、より大なる武力を有する権門に献上し、之と保護服従の関係を結んだ。大なる武力を有する地主も、やはりその荘園の一部分のみを自己に留めて他の部分を一層巨大なる武力を有する権門に献げ、之と保護服従の関係を結んだ。漸次このやうに階段的に上昇して、遂に最大の勢力たる王に到達したのである。逆にいへば、王はその荘園の一部分を自己に留めて他を諸侯に分ち、諸侯もその荘園の一部分を自己に留めて他を臣下に分ち、臣下はさらに陪臣に分ち、漸次降下して最小の陪々臣に及んだのである。かやうに組織化し武力化した荘園網を封建制度といふ。

臣は自己の農奴を有しつつ諸侯の保護を受け、諸侯も自己の農奴を有しつつ王の保護を受けた。王と諸侯、諸侯と臣との間は封建関係であり、王・諸侯・臣とその各々の農奴との間は荘園関係であつた。荘園関係に入つた農奴は自由を失つたが、封建関係に入つた諸侯や臣は自由人たるを失はなかつた。

ハ さて右のごとき封建制度の成立が私法の内容にどんな変化を呼び起したかといふと、封建制度は、右の図解にも示した通り、身分の区別を厳格にし、王から陪臣までを垂直に上下の階段に排列してしまつたので、ゲルマン固有の仲間主義が、もとのやうな形態では、行はれ難くなつた。初期の仲間主義は国民平等の仲間主義であつたが、中期のそれは、階級人内部の間の仲間主義と化したのである。封建制度は各人をして、上に対しては奴隷・下に対しては君主・同一身分人に対してのみ仲間たらしめた。異身分者の排斥・威圧・服属を当然の事として是認させた。そこで立法者も、この思想を立法の基礎に取り、高級者に種々の特典を与へると同時に、低級者と高級者との間の法的交通を能ふかぎり遮断しようとさへ企てた。重要なる法律行為殊に身分行為のごときは、同一身分人の間においてのみ有効に締結できるとしたのである。又下級者の服属・上級者の支配を是認し、農民は領主へ、臣は諸侯へ、諸侯は王へ、それぞれ誠忠たるべしとも定めた。上級者の利益に反するごとき方法において、下級者がその利益を主張するやうなことは許されなくなつた。土地のごときも、この期に入ると、村民総有の形態を脱して、分割所有の形態へ移つた。領主は上級所有権を、農民は下級所有権を、分割的に有すと考へられるに至つた。要するに封建期の法律は、支配服従の法律であつたのである。『仲間への忠実』ではなくて、むしろその反対物たる『主人への忠勤(Treudienst)』を基調とした法律であつたのである。

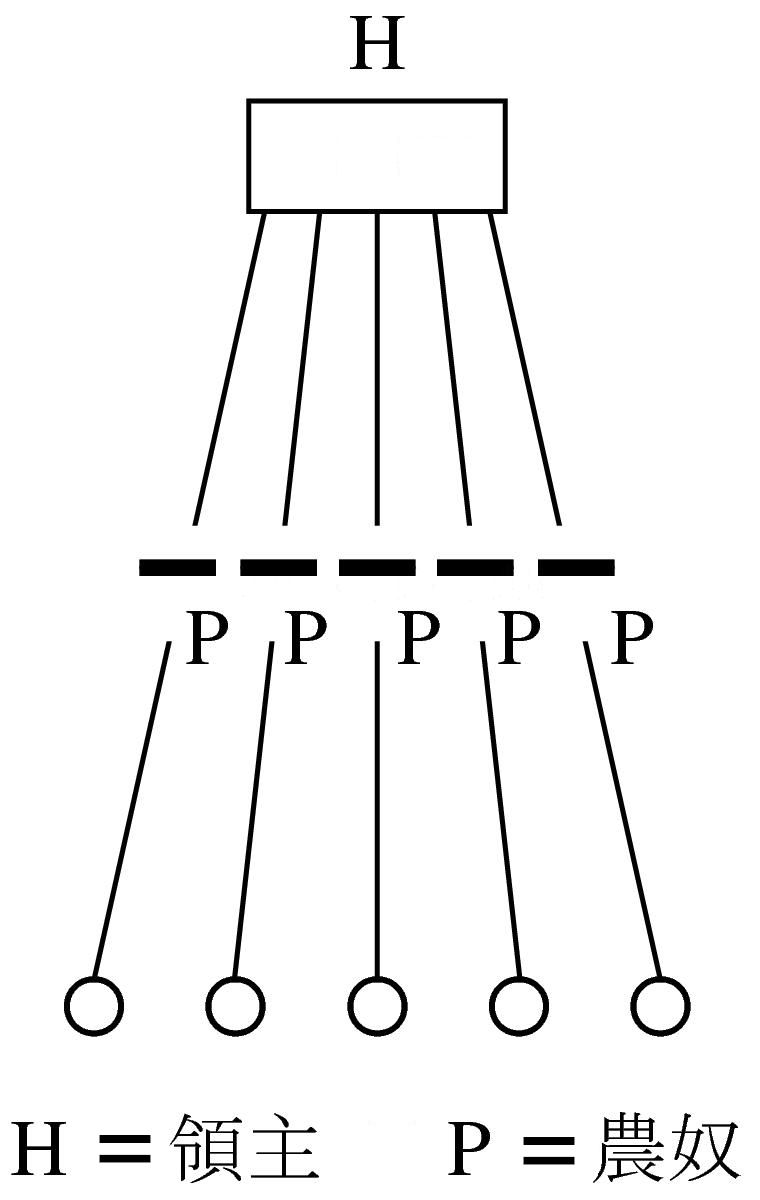

封建期においては一つの財産が二人の主人をもつた。領主が土地の上級所有者・農奴がその下級所有者であつた(Vgl. Hedemann, Sachenr. 27)。

ニ なほわれわれはここで一言、クリスト教にふれておくことを便利とするが、クリスト教こそ中世の人々をして中世の悲哀を忘れさせた麻薬であつた。災厄・飢饉・領主の圧迫に苦められてゐた中世人は、かやうな精神的アヘンなしには、どうしても生活することができなかつたのである。法律もクリスト教から深甚の感化を受けた。教会法といふ・あの巨大なる法的建造物についてはここに説かぬが、世俗法そのものの内容も、教会の影響のもとに、大きな変化を経験したのである。例へば刑法において正当防衛が是認されたり、罪と罰とが均衡的になつたり、刑事訴訟法において審理の手続が慎重になつたりしたのも、大抵は教会の影響であつた。人格法において奴隷や外国人の地位が上進したのも、法人法において社団や財団が独立の人格を認められたのも、契約法において宣誓の効力が重きをなすに至つたのも、時効法において取得時効の要件としての占有の適法性が強調されるに至つたのも、物権法において土地所有権の移転が可能となつたのも、相続法において遺言の効力が強まつたのも、曰く何・曰く何・そこに皆、教会の指揮杖が動いてゐたのであつた。暴利の禁・離婚の禁が、教会から出たことに至つては、いふまでもなかつた。

一体にわれわれは中世法において、理想主義的傾向の優越を見るのであつて、当時の立法者は、あるがままに民間の慣習を是認せず、これに批判を加へ、「悪」は斥け、「善」は奨励し、大いに法の力を以て人民の道徳的向上を図らうと努めたらしいのであるが、かやうな教化的・勧善懲悪的態度そのものが、多く教会からの影響であつた。

三 終期又は都市法期(十三世紀—十五世紀)

イ 十三世紀に入ると、北部および中部のイタリイに、有名な多くの都市が勃興した。嶺北においてはラインの流域・ドナウの流域に多数発生し、南フランスや北海・バルト海の沿岸にも沢山勃興した。古き都市は急激にその富および人口を増加し、新しき都市も続々と開設された。都市を領内にもつことは領主の利益なりとして、領主は俄かに新市を開き、市民に特権を附与し、大いに人為的に人口を都市へ誘致しようとさへも企てた。

しかもその実力が充実してくると、都市はやうやく独立運動を始めた。或は金銭を以て領主から自治権を買取り、或は血を以てこれを戦取つた。正式に自治権を獲得するに至らなかつた都市も、事実上は大抵独立にも等しかつた。なぜならば大抵が、独立の法・独立の裁判所を有し、警察権・徴税権・貨幣鋳造権を有し、外に対して宣戦講和し、同盟を結び、条約を定め、外交官を派して外国に在るわが市民の保護に当らせてゐたし、中には外国において、わが領土を領有したものさへあつたほどであつたから。

ロ 都市を舞台として勢よく踊り出したのが、商人階級であつた。彼等は当時の新興階級として新しい精神的傾向を代表したのである。文芸復興といふ・あの輝しい芸術的繁栄も、新興商人階級の新感覚の表現として、彼等の新美意識の上に花咲いたに外ならなかつた。

商人階級は、都市の政権・立法権を握取り、自己の気分・自己の要求・自己の理想を表現するところの新法律状態を創作しようとした。彼等は法律の上へもルネツサンスをもたらしたのである。彼等の法律は、人間を「全体」の一分子として見ず、主人の従者としても見なかつた。むしろそれは人間を家族から、民族から、団体から解放し、自由に自利を追求する利己主義者としてこれを観念したのである。1)『仲間への忠実』『主人への忠勤』を古き指導原理として棄ててしまつた。個人の解放・人格の平等・意思の自由を新しき理念としてとらへ来つた。都市は各人が、その理性と計算と責任とにおいて判断し取得し行動するところの市民社会に相当すべき、個人主義的市民法の建設を目標として進んだのである。

1) Jacob Burckhardtはその名著『イタリイにおける文芸復興期の文化』の中においていふ——『中世人は自己を、種族・国民・党派・団体・家族・その他何等かの形ちの全体の中に、見出してゐたのであつたが、文芸復興期に入ると、充ち充ちた力を以て主観が高まり、人間が精神的個人となり、我は個人なりとの自覚を起した』と(J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien 15 Aufl. 119; vgl. auch Jerusalem, Gemeinschaft und Staat 13)。

ハ 今ここに都市が創造した新私法体系の面容を偲ばせるために、二三の例を示しておくと——都市の私法は、国籍や身分に基く権利能力上の制限を撤廃し、外国人でも異教徒でも僕婢でも徒弟でも、一様に都市私法の保護を受け、私権を共有することができるとした。契約法においては、方式自由の原則を確立した。契約の成立に関するゲルマン古来の煩瑣な方式のごとき、都市法において、大抵捨てられてしまつたのである。債務法においては、農奴の代りに雇用契約が出現し、封地の代りに土地賃貸借が登場した。不法行為法においては、結果責任主義がすてられて過失責任主義へ移つた。物権法の領域においては、土地が完全な個人所有権の物体となり、その処分および質入が自由になつた。質権法においては、流質の代りに売却質が現はれ、不動産質の代りに抵当が現はれた。親権法においては、親権が顕著に弱くなり、財産の処分や婚姻の締結につき、子が或程度の自由を獲得した。相続法においては、家産制度が衰退し、死者が遺言を以て死後におけるその財産の運命を左右しうることとなつた。要するに到るところに、因襲の敗北・理性の勝利を見たのである。団体的拘束の代りに個人的自由の登場を見たのである。メーンのいはゆる『身分から契約』(from status to contract)の転向を見たのである。もし中世初期の法律を、『仲間的忠実の法律』といふことをうるならば、中世中期の法律は、『主人への忠勤の法律』であり、都市の法律すなはち終期の法律は、『個人的自由の法律』であつたのである。

公法の分野においても根幹的な革新が行はれた。第一に公法人の観念が明瞭になつた。封建時代には君主と臣民とは二つに分裂し、前者は統治の主体、後者は統治の客体、統治は後者に対する前者の支配関係に外ならなかつたが、都市法は、都市を一の公法人と見たのである。都市は、最高権をもつ高き単一体であり、市長は市のために働く一機関に過ぎざるものとなつた。又封建国においては、債務は領主その人の負担に過ぎなかつたが、都市においては、都市なる独立の人格者が公債を発行し、債務を負担した。都市はまた市民をして積極的に市政に参与させた。封建国においては、臣民は君主から命令され、支配され、処分されてゐただけで、国の政治に関与することをえなかつたが、都市の市民は積極的公民権を有し、市長や参事を選挙することをえたのである。要するに都市は、私法において近世法の範型を示したやうに、公法においても先駆者的役目を果したのである。

財産は各個人の完全所有権に帰した。国家は外部から——すなはち上級所有権者としてではなく、単なる統治者として——私人の所有権の行使を制限しうるだけのものとなつた(Vgl. Hedemann, Sachenr. 25)。

ニ しかしわれわれは近世公私法の若々しい新芽が、都市自身の条例や命令の力だけで、作出されたとおもつてはならない。そこにはもう一つ、ローマ法の輝しき協働作用があつたのである。けだし都市の条例や命令は、いかにも新時代のものとしての内容的新しさはもつてゐたが、元来が当座の必要に応じての制定に過ぎなかつたから、その分量の尨大性にも似ず、無数の矛盾と欠陥とを蔵してゐた。又規定相互の間に連絡を欠き、原則と例外・普遍則と特殊則との関係が不明であつたから、法に欠陥等のあつた場合、何れの規定を基礎として類推していいか迷はざるをえなかつた。ゆゑにそこに、どうしても条例や命令の不備欠陥を補ふに足るべき補助法源の必要があつたわけで、ローマ法こそは、かかる任務のために呼び出されて登場したのである。その間の事情に関して、『ローマ法継受論』の著者Moddermanは簡潔にいふ1)——

『封建制度の衰亡は、身分の区別を失はしめ、すべての人を法律の前に平等にした。又それは土地所有権にまつはる諸種の制限を失はせ、個人所有権を絶対的な力に高めた。ゆゑにおのづからそこに、平等な個人と自由な所有権とを前提とするやうな新私法秩序が要望されて来たのであつたが、ローマ法こそ、この要望を全幅的に満たしてくれる誂向きの法律組織に外ならなかつた。又都市における活溌な商取引は、新しい債務法と便利な担保制度とを必要にさせたが、それを満足させるところのものも、ローマ法の中に用意されてゐたのであつた。手形法・破産法・海商法等はローマ法にも用意なき部門であつたが、これとてもローマ法学的修行を積んだ法律家によつて的確に処理されることを便利とした。その他万般の新関係が、ローマ法によつて優秀な解決を与へられたのである』と。要するに、中世末における私法の革命的変化は、ローマ法を補助とし、又は基礎とした都市の立法および判例の力によつて行はれたに外ならなかつた。2)

1) Modderman=Schulz, Die Reception des römischen Rechts 62, 64.

2) Moddermanは、ローマ法継受の最終最深の原因を、中世末における社会および経済事情の急変革に求める。いはく——『中世の終期には、新生活の打開を呼び醒すべき多くの大事件が見舞つたのであつて、火薬の発明は甲冑を着た騎士を無価値にさせ、羅針盤の船への応用は遠洋航海を可能にさせ、印刷術の発明はラテンの文学と新興法律学の智識とを遠方に伝布させた。アメリカの発見・インド航路の発見に至つては、殆ど測り切れぬ結果をもたらした。要するに中世の終期には、「中世」を排除させる新発見・新発明および新事情の続出を見たのである』と。又いふ——『ゲルマン法は中世の農民の幼稚な生活の規律者たるに過ぎなかつたから、新たに開かれた都市的取引生活を処理すべくもなかつたが、都市の人民の、新法律に対する要望は頗る性急的にして、固有法の自然的発達など待望してはゐなかつたから、都市は止むなく、民法の古典たるローマ法典を再生させ、これを以て固有法の不備を補充せしめたのである。ローマ法継受の究竟原因は、固有法の著しき不備と社会生活のあまりにも急激なりし発展との中に求めなければならない』と(Modderman, a. a. O. 61 fg.——拙著・西洋立法史五頁以下)。

ホ しかしわれわれは新私法の生成に対する都市法の保姆的役目をあまりに過大視してもならない。都市法は単に個人主義的新法理を断片的・萌芽的に示したに止まり、完全に組織的に、これを発展させたのではなかつた。その完全終結的な発展は、むしろ彼女が、後の世紀の事業として近世の国家へ任務づけたところのものであつたのである。O. Gierke1)いはく、『都市は上代と近世とを結ぶ関節であり、今なほわれわれの心に生きてゐる新観念の苗圃であつた』と。然り法律史における都市の光栄は、近世個人法の発生のために苗圃的任務を果した点に存し、又それに尽きたのである。

1) Gierke, Genossenschaftsrecht. I. 300.

参考書

四 ドイツ法律史に関するもの

Eichhorn, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte.5 I-IV 1843--1844.

Zöpfl, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte.4 1871--1872.

Zöpfl, Altertümer des duetschen Reichs und Rechts. I--III. 1860--1861.

Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte.3 1895.

Schröder=Künssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte.6 1922.

Schröder=Glitsch, Deutsche Rechtsgeschichte, in der Sammlung Göschen.2 1929.

Lehmann, in Birkmeyers Encyklopädie der Rechtswissenschaft. 1901.

Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte.2 1915.

Schwerin, Einführung in das Studium der germanischen Rechtsgeschichte. 1922.

Schwerin, Der Geist des altgermanischen Rechts. 1926.

Hartung, Deutsche Verfassungsgeschichte bis zur Gegenwart.3 1928.

Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte. I.2 1906. II.2 bes. v. Schwerin. 1928.

Brunner=Schwerin, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte. 1930.

Fehr, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte.2 1925.

Daniels, Handbuch der deutschen Reichs-und Staatenrechtsgeschichte. I--IV. 1859--1863.

Walter, Deutsche Rechtsgeschichte.2 1857.

Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. I--VIII. 1880-1885, 5. Bd. 2. Aufl. bearb. von Zeumer. 1893, 6. Bd. 2. Aufl. bearb. von Seeliger. 1896.

Heusler, Deutsche Verfassungsgeschichte. 1905.

Meister, Deutsche Verfassungsgeschichte.3 1922.

O. Gierke, Das deutsche Genossenshaftsrecht. I--IV. 1868--1913.

Amira, Grundriss des germanischen Rechts.3 1913.

Bycha, Grundriss der Vorlesungen über deutsche Rechtsgeschichte.5 1929.

Frommhold, Grundriss der deutschen Rechtsgeschichte. 1894.

J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer.4 bes. v. Heusler u. Hübner. I--II. 1922.

Merk, Vom Werden und Wesen des deutschen Rechts.2 1926.

Hoops, Reallexikon der germanischen Altertumskunde. I--IV. 1911--1919.

Deutsche Rechtswörterbücher. Herausg. von der Preuss. Akad. der Wissenschaften. 1914--1931.

Stammler, Deutsches Rechtsleben in alter u. neuer Zeit. I: Deutsches Rechtsleben im alten Reich. 1928.

Fehr, Das Recht im Bilde. 1923.

Fehr, Das Recht in der Dichtung. 1931.

五 ドイツ私法論に関するもの

Eichhorn, Einleitung in das deutsche Privatrecht.5 1845.

Beseler, System des gemeinen deutschen Privatrechts.4 I--II. 1885.

Franken, Lehrbuch des deutschen Privatrechts. 1894.

Gerber=Cosack, System des deutschen Privatrechts.17 1895.

Gengler, Das deutsche Privatrecht in seinen Grundzügen.4 1892.

Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts. I--II. 1885--1886.

Roth, System des deutschen Privatrechts. I--III. 1880--1886.

Stobbe=Lehmann, Handbuch des deutschen Privatrechts.3 I--V. 1893--1900.

Planitz, Grundzüge des deutschen Privatrechts.2 1931.

Behrend, in Holtzendorffs Encyklopädie der Rechtswissenschaft.5 I. 1890.

O. Gierke, Deutsches Privatrecht. I--III. 1895--1917.

Kraut=Frensdorff, Grundriss zu Vorlesungen über das deutsche Privatrecht.6 1886.

O. Gierke, in Hortzendorff-Kohlers Encyklopädie der Rechtswissenschaft.7 I. 1915.

Schwerin, Grundzüge des deutschen Privatrechts.2 1928.

Schreuer, Deutsches Privatrecht. 1921.

Haff, Institutionen des deutschen Privatrechts. I. 1927.

Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts.5 1930.

Rehme, in Stammlers das gesamte deutsche Recht in systematischer Darstellung. 1930.

六 フランス法律史に関するもの

Viollet, Histoire du droit civil français.3 1905.

Esmein, Cours élémentaire d'histoire du dorit français.15 1925.

Brissaud, Cours d'histoire du droit français. I--II. 1904.

Declareuil, Histoire général du droit français des origines à 1789. 1925.

Chénon, Histoire général du droit français public et privé. I--II. 1928.

Classon, Histoire du droit et des institutions de la France. I--VIII. 1897--1903.

Beaune, Droit coutumier français. I--IV. 1880--1889.

Warnkönig=Stein, Französische Staats-u. Rechtsgeschichte.2 I--III. 1875.

Merk, Die Entwicklung der Fahrnisverfolgung im französischen Rechte. 1914.

Holtzmann, Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zur Revolution. 1910.

七 スイス法律史に関するもの

Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. I--IV. 1886--1893.

Bluntschli, Staats-und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich. I--II. 1838--1839.

Bluntschli, Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes von den ewigen Bünden bis auf die Gegenwart. I--II. 1846--1875.

Stutz, Die Schweiz in der deutschen Rechtsgeschichte. 1920.

八 オーストリイ法律史に関するもの

Luschin von Ebengreuth, Österreichische Reichsgeschichte des Mittelalters. I.2 1914.

derserbe, Grundriss der österreichischen Reichsgeschichte.2 1918.

九 イタリイ法律史に関するもの

Pertile, Storia del diritto italiano.2 I--VII. 1892--1903.

Nani, Storia del diritto privato italiano. 1902.

Schupfer, Il diritto dei popoli germanici con speciale riguardo all' Italia. I--IV. 1907--1909.

Calisse, Storia del diritto italiano. I--III. 1891. Eng. trans. History of Italian Law, Continental Legal History Series. VIII. 1928.

一〇 北ゲルマン法に関するもの

Kolderup=Rosenvinge, Grundriss der dänischen Rechtsgeschichte, übers. von Homeyer. 1825.

K. Maurer, Vorlesungen über altnordische Rechtsgeschichte. I--V. 1907--1910.

Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht. I--II. 1882--1895.

一一 イギリス法律史に関するもの

Pollock and Maitland, History of English Law before the Time of Edward I. I--II. 1923.

Holdsworth, History of English Law. I--IX. 1922--1923.

Maitland, Outlines of English Legal History in Maitland's Collected Papers. II. 1911 417--496.

Jenks, A Short History of English Law.2 1920.

Winfield, Chief Sources of English Legal History. 1925.

Holdsworth, Sources and Literature of English Law. 1925.

Lieberman, Die Gesetze der Angelsachsen. I--III. 1903--1916.

一二 ベルギイ法律史に関するもの

Warnkönig, Flandrische Staats-u. Rechtsgeschichte. I--III. 1835--1842.

Défacqz, Ancien droit de Belgique. I--II. 1846. 1873.

Britz, Code de l'ancien droit Belgique. 1847.

Vanderkindere, Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au moyen-âge. I. 1890.

一三 スペイン法律史に関するもの

Brauchitsch, Geschichte des spanischen Rechts. 1852.

Rauchhaupt, Geschichte der spanischen Gesetzquellen. 1923.

一四 ハンガリイ法律史に関するもの

Akos von Timon=Schiller, Ungarische Verfassungs-u. Rechtsgeschichte.2 1909.

Zehntbauer, Einführung in die neuere Geschichte des ungarischen Privatrechts. 1916.

第一節 権利能力

第一項 権利能力の取得

Coulin, Der Nasciturus. Ein Beitrag zur Lehre vom Rechtssubjekt im fränkischen Recht. Z. f. Rechtsg. G. 31 (1910). 131 fg.——Brunner, Die Geburt eines lebenden Kindes. Z. f. Rechtsg. G. 16 (1895). 63 fg.——Grosch, Die Wasserweihe als Rechtsinstitution. Z. f. vgl. Rechtsw. 23 (1910). 420 fg.——岡松・人の始終・内外論叢二ノ六・三九以下——原田・古典世界に於ける生児遺棄の研究・春木先生還暦祝賀論文集・三二一以下。

一五 棄児

イ 中世の中頃までは、父に棄児権(Aussetzungsrecht)、すなはち生児の養育を拒否しうる権利を認めてゐた。1)父なき場合には、母の後見人において生児を棄てること(aussetzen)ができるとしてゐた。

それは当時の村落的封鎖経済が多くの人口を収容し切れず、止むなく各家の家長に過剰人口淘汰の権を委ねてゐたもので、生児はその結果、出生のみによつては権利能力を取得できず、父の養育行為の開始(aufnehmen)を俟つて、初めて法律上の人となることができた。生児はベツトの上におかれず、床の上におかれ、父の抱上げてくれるのを待つ。抱上げや営養の授与は、養育行為の開始を意味した。父みづから一滴でも乳や蜂蜜を与へた後は、もう棄てることが許されなくなると見られてゐた。2)名は九夜の間につける慣例であつたが、命名も養育の開始を意味した。

1) Grimm, Rechtsaltertümer. I. 627: Das erste und älteste Recht des Vaters äussert sich gleich bei der Geburt des Kindes, er kann es aufnehmen oder aussetzen.

2) Grimm, Rechtsaltertümer. I. 627: Das neugeborene liegt auf dem Boden, bis sich der Vater erklärt, ob er es leben lassen will oder nicht. In jenem Fall hebt, nimmt er das Kind auf oder heisst es aufheben und erst wird es mit Wasser besprengt. Von solchem Aufheben scheint es dass die Hebamme benannt ist.——Grimm, ebda. I. 630: Der Aussetzling durfte noch gar nichts genossen haben, ein Tropfer Milch oder Honig sicherte ihm sein Leben.

ロ 村落的封鎖経済の打破・交換経済の発展と共に、父の棄児権、すなはち人口調節の権は否定され始めた。経済区域が拡大され、自由に市場を通じて子のために食物を齎しうることとなつた結果、養育責任を父に課する思想が湧き、棄児を罪悪視するやうになつたのである。クリスト教はこの新思想を代弁し、『神は子の成長を欲したまふ。新たに生れ出たるうひうひしき者に、己が与へたるにもあらざる光を拒むは、無上の悪なり』などと説法した。

中世終期の法律になると、もう生児の遺棄を許してゐない。一定の条件を満たして産れさへすれば、生児は当然に人格を取得すべき旨、定めてゐる。がしかし当時における人格取得の要件は、未だなかなか複雑であつたのであつて、第一に生児が人類的形状を具備して生れたことを必要としたから、人類的な眼・口・手・足等を欠く児、すなはち畸形児(Monstrum)は、遺棄される危険を免れなかつた。第二に生児が生活能力(Vitalität)を有したこと、いひかへれば早産でなかつたことを必要としたから、早産児(Abortus)もまた遺棄される危険を免れなかつた。第三に当時の法律は、生児の生命を証するに足るべき証拠を形式的に一定し、或は生児が目を開いて天井を見たことが生きてゐた唯一の証拠であるとか、或は生児が一壁隔てて聞きうる程度に啼いたことが生きてゐた唯一の証拠であるとか定めてゐた1)ので、かかる形式的に一定された事実——開目又は発啼——を示さなかつた児は、やはり死産児として遺棄される危険を担つた。2)

恐らく右のごとき要件上の繁瑣は、父たる者になほ多少、生児遺棄の余地を与へんとの魂胆から出てゐたのではなからうか?父をして名を畸形・早産・死産等に借りて、完全生熟児をも暗から暗へ葬り去る可能を有せしめてゐたのではなからうか?——とにかく、『児は出生の完了と共に人格者となる』といふ簡単明白な規則は、十九世紀立法の所産であり、中世の都市法までは、なかなかさう簡単でなかつたのである。

1) Ssp. I. 33.——Sachs. Lehnr. 20. §1: Svenne die sone na des Vader bode levet also lange dat man sine stimme gehoren mach in vier wenden des huses, so ist he heerft mit sines vader lene.——Eisenach. Stat. v. 1670. I. 4. Art. 7: Stürbe aber das Kind zu Hand nach der Geburt, so fällt das Gut u. Erbe auf die Mutter, sie muss aber mit der Wehmutter, so ihr in der Gebut geholfen, u. mit noch einer ihres Nachbaren Frauen beweisen, dass das Kind nach der Geburt gelebet, u. das heisst die Wände beschreyen.

2) 中世末のローマ法学者は、ローマ法においても生活能力が人格取得の一要件であつたごとくに説き、ゲルマンの父たちに、生活能力の欠缺を理由として生児を遺棄しうる裏道を教へてゐた。元来ローマ法において、果して生活能力が人格取得の要件であつたかどうかは、頗る疑問的であるのであるが、中世の学者は、積極的にこれを肯定して憚らなかつたのである(Vgl. Savigny, System des heutigen römischen Rechts. II. 385 fg.——Wächter, Comm. de partu vivo non vitali.)。

一六 胎児

中世法は、妊婦の身体を特別に保護し、これが殺害者に対しては、通常に二倍する身ノ代金の支払を命じてゐたが、財産の取得に関して胎児自身に、特別の利益を与へるといふ施設は講じてゐなかつた。1)例へば夫死亡の際、妻に胎児があつたとしても、相続は胎児を無視して親族達の間に行はれ、胎児はこれに与ることをえなかつたのである。

中世の終期すなはち都市法の時期に入ると、一は個人主義的相続思想の結果として、二はローマ法的影響の結果として、胎児の地位に良好な変化を来した。ローマ法は、種々の場合につき胎児を既生児と擬制し、その利益を保護してゐた2)ので、同法の継受は、中世末の胎児保護的立法に好刺戟を与へたのである。又個人主義的見地よりするときは、親は、家に連なる親族に財産を遺すよりも、血に繋がる己が子にこれを伝へたいのであるから、勢ひ、胎児へも相続の機会を与へようとする。よつて中世末の法律は、夫死亡して妻に胎児あるごとき場合には、胎児の出生まで一時相続の開始を停止し、胎児もし生きて生れれば、彼にも亡父の遺産を取得させるといふ新方針をとるやうになつた。3)出生前の胎児に権利能力を附与した程ではなかつたが、出きて生れた者には、遡及的に権利を取得させてゐたのである。

1) Calisse, History of Italian Law. 496.

2) D. 1, 5, 26.——D. 50, 16, 231

3) Ssp. III. 38. §2. Vgl. mit I. 30.——Tirol. Weisth. II. S. 103. Z. 34 fg.: Hinterlässt der Erblasser eine schwangere Witwe, so warter man mit der Erbteilung bis sich entscheidet, ob ein Knabe oder ein Mädchen geboren wird.

一七 身分登記

中世の中頃までは身分登記の制度を見なかつたが、教会だけは夙に各教区に洗礼簿(Taufregista)を備へて、受洗者の生年月日・姓名・親族的続柄等を記入してゐた。1)それは教会が、婚姻事務を掌理してゐた関係から、信徒相互の間の婚姻故障を知る必要があり、それに便利せん目的からであつたが、都市は別様の目的から、身分登記の必要を感じ出した。けだし都市においては、必ずしも熟知の人とのみ取引をなすにあらず、未知の人とも法律関係に立ち、いつ何人を訴へ何人から訴へらるるかも知れぬので、自他の身分を簡単に立証しうる施設に対して要望を起すのである。イタリイの都市のごとき、恐らくはかうした事情からであつたであらうが、十四世紀の頃から、身分変動届出の義務を市民に課し、市庁に身分登記簿を備へ、出生・死亡・結婚等を登記したのである。さうして登記に完全証拠力を附し、市民をして安じてこれを自他の身分証明に利用させてゐたのである。自余の国では、国家監視のもとに、旧教徒の身分関係は旧教会をして、新教徒の身分関係は新教会をして、ユダヤ教徒の身分関係はユダヤ教会をして登記させた。2)

1) Richter, Kirchenr. §292.

2) 近世国家の身分登記簿(Zivilstandsregister)は、教会簿(Kirchenbücher)の制度に代補したものである。イギリスは一八三六年に教会簿を廃して国家的身分登記の制度を始め、フランスは一七九二年にこれを始め、ドイツは一八七五年以来これを始めた。

第二項 権利能力の喪失

His, G. d. deutsch. Strafr. (1928)47 fg.——ders. Strafr. d. Friesen im Mittelalter, 174 fg.——Künssberg, Acht. (1910)——Liebermann, Die Friedlosigkeit bei d. Angelsachsen. Festschr. f. Brunner. 1910. 17. Bruns, Die Verschollenheit in seiner kleineren Schriften. 1882. I. 48 fg. H. Meyer, Vom Rechtsschein des Todes. 1912.——拙稿・失踪宣告制度の成立するまで(法学論叢二〇ノ一・一七三頁以下)。

一八 死亡の擬制

イ ゲルマン人は、権利能力は法の附与にかかり、法はこれを与へることもでき、奪ふこともできると見てゐたから、重大犯人——殺傷・強盗・常習盗等——からは、権利能力を剥奪してゐた。これを人格剥奪(Friedlosigkeit)といふ。これに処せられた者は、生命・身体・財産に対する法の保護を失ひ、財産は没収され、家は毀たれ、身体は野獣と同然、一般の自由殺害に委せられた。夫権や親権も失つたから、妻は寡婦となり、子は遺児となり、親族との関係も断絶した。

中世の中期に入り、国家刑罰権の確立を見るに至ると共に、人格剥奪の刑は稀になつた。都市においては、追放1)(Ächtung)・所払(Verbannung)等の刑はあつたが——否、この二者は都市法上の主要刑ではあつたが——それは、犯人を一定の場所から退去させただけで、犯人の全財産を没収したり、その財産取得能力を否認したり、その婚姻を解消させたりはしなかつたのである。都市の法律観念によると、私法上の権利能力は人の身体から分離し難い・生きて存在してゐる者は、何人といへども権利能力を有たねばならなかつたのであつた。2)

1) Von der Ächtung Heinrich des Löwen: do dede ene de keyser to achte——der vmme wart eme vordelet echt vnde recht vnde eghen vnde len, dat land al sinen herren ledich, dat eghen inde koningliken ghewalt.

2) フランスにおいては、人格剥奪の刑が、教会の破門の思想と結びつき、後世まで存続した。民事死(mort civile)の刑がそれである。実に民事死の刑は、一七九一年の刑法と、一八五四年五月三十一日の法律とによつて廃止されるまで、存続したのである。イタリイにおいても、やはり破門との結びつきの結果、民事死として後世まで残存した。

ロ 中世においては修道院入りは俗界からの死去を意味した。入院の宣誓(Klostergelübde)は、貧の宣誓(Gelübde der Armut)を含み、入院者は入院と共に無一物となる。入院前に有つてゐた財産は、全部相続人の有に移り、1)入院後の取得は、全部修道院長のものとなると見られてゐた。もちろん中世の修道僧といへども取引関係に立つ場合が絶無ではなかつたが、その取得は、ちやうどかの奴隷の取得が主人の有に帰したやうに、修道院長の有となつてしまつたのである。2)3)

しかし十四・五世紀頃、都市生活の繁栄期に入り、宗教の堕落を見た頃になると、僧尼も、院長の許可さへ受けてゐれば、入院後なほ自己のために取引をなし、債務を負ひ、権利を取得することができると見るに至つた。当時の古文書の中には、僧尼がその財産取得上の制限から免れるために、修道院長と特約を結んだ跡が見えるといふ。4)

1) 入院は相続開始の一原因であつたから、積んだ富を、最も有利な時期において子孫へ遺す一方法として、すなはち家産維持の一方法として利用されもした。

2) Ssp. I. 25.

3) 修道院の法人性が認められてからは、僧尼の取得は、院長のためにではなくて修道院のためだと見られるに至つた。Vgl. Codex, Jur. Can. v. 1917. 581 fg.

4) Stobbe-Lehmann, Deutsch. Privatr. I. 300 Anm. 4 b.

一九 死亡の推定

イ 中世の頃は、旅行の不安と通信機関の不備とのために、旅行者の生死の不明となる場合が少くなかつた。行商に出たまま帰らぬとか、巡礼に出たまま見失はれたとかいふ例を絶たなかつた。Mecklenburgの領主Heinrich I.が聖地への巡礼の途上異教徒に捕へられ、生死不明二十六年(1271--1297)にして生還したといふ物語的な例さへも出た。十字軍の継続中には、殆ど無数の失踪者を出した。新大陸の発見後は、冒険渡航者の行方不明が多くなつた。

このやうな場合に、法はどんな処置をとつたかといふと、ロンバルドの法律においては、無音信三年に及べば、不在者の財産を子・兄弟その他の近親に与へる・近親がなければこれを国家に没収する・配偶者に対しては王から再婚の許可を与へらる、と定めてゐた。がしかしこれは、官への通告なしに三年以上故郷を去つたことを逃亡罪と見てゐた結果であり、財産の近親への移転も、一種の制裁としてであつた。ゆゑに失踪者はたとへ生きて帰つても、すでに近親へ移されたる財産を、取戻すわけに行かなかつた。1)要するに中世の中頃までは、失踪者に対して死亡の推定を下し、この推定に基いて失踪者が故郷に残し置いた法律関係を整理するといふ方法を知らなかつたのであつた。

1) Liutprand, 8.

ロ 都市法期に入つて初めて『死亡の推定』の制度を生じた。すなはちイタリイの都市法は、最後の音信ありたる日を起算点として失踪期間を定め、期間満了の日に失踪者は死亡したものと推定し、この推定に基いて相続を開始させ、婚姻を解消させ、相続人をして財産を取得させ、配偶者をして再婚権をえさせたのである。しかもこれは、不在者制裁の意味からではなく、留守親族の利益のためからであつたから、後日生還した不在者が財産を取戻し、留守配偶者の再婚を取消すことはこれを許してゐた。

然らば失踪期間の長さはどうであつたかといふに、或は七年・或は十年・甚しきは十五年・二十五年・三十年といふ風に、あまり悠長に過ぎたから、都市生活の発展につれて、これが短縮を図らうとする試みが始まつた。1)留守親族はなるべく早く相続財産を、留守配偶者はなるべく早く再婚権を、獲得しようと焦り、死亡の推定の発生に必要な期間の短縮を望み出したのである。よつてイタリイの法律学者は、ローマ法源に『百歳は最高の人寿なり』2)の句あるを利用し、失踪者の年齢百歳に及ぶ場合は、失踪期間満了の以前といへども死亡の推定を生ずと説き、後にはさらに、讃美歌九十番に『人寿七十』(Unser Leben wahrt 70 Jahre……)の句あるを援引し、2)失踪者の年齢七十歳に及べば失踪期間満了の以前といへども、死亡の推定を生ずと説いた。3)その動機が失踪者の残し置いた法律関係をなるべく急速に解決させようといふに在つたことはもちろんだつた。

とにかく右のやうにして死亡推定の制度は始まつた。4)しかし都市法上の死亡推定は、失踪期間の満了と共に当然に発生したのであつて、現代におけるやうに裁判所の行為によつて——宣告によつて——形成されたのではなかつたのである。従つて判決の準備として裁判所自ら失踪者の生死を確める手続を取るといふやうなこともなかつたのである。現代の死亡推定制度の特色は、死亡の推定が判決によつて発生すること、判決の準備として裁判所自ら公示催告の手続を取ること、失踪期間の極めて短いこと等に存するのであるが、かやうな近代色は、都市の死亡推定制度には、未だ現はれてゐなかつたのである。

1) Calisse, History of Italian Law. 497.

2) D. 7, 1, 56.——D. 33, 2, 8.——C. 1, 2, 23.

3) Schws. 47: Wir erziugen mit dem salter (Pfalm 90 V. 10)wol u. mit der schrift da der man ze sinen tagen komen ist so er 80 Jar alt ist.——Torgau St. v. 1621: Wenn in 30 Jahren nichts gewisses hat erfahren werden können, und kundlich ist, das die abwesende Person das 70 ste Jahr ihres Alters überschritten, so soll nicht vermutet werden, als ob dieselbe noch am Leben wäre.

4) 現代の死亡宣告制度は、一七六三年十月二十三日のプロシヤ失踪令を母法としてゐるのである(前掲拙稿一九〇頁以下参照)。

第三項 非自由人

Hüllmann, Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland (1830)——K. Maurer, Die Freigelassenen nach altnorwegischem Rechte (1878)——Stock, Die Freilassungen im Zeitalter der Volksrechte (1881)——Boos, Die Liten und Aldionen (1874)——Max Weber, Der Streit um den Charakter der altgermanischen Sozialverfassung. Jahrb. f. Nationalökon. LXXXIII. 433.——Brunner, Luft macht frei (1910)——Schütze, Stadtluft macht frei (1903)

二〇 奴隷

イ 奴隷はゲルマンの古代から存在し、主として戦場の捕虜やその妻子やをこの地位へ落してゐたのであつたが、その数は少く、一部の貴族が僅かばかりづつ所有してゐたに過ぎなかつた。しかし民族移動を画期として大いに増加し、フランク王のごとき、多数の奴隷の所有者となつた。

奴隷の法上の地位を瞥見するに、奴隷は物であり、主人の所有物であつた。1)他人にそれを誘拐されれば、牛馬を盗まれたのと同じ関係を生じ、他人にそれを殺されれば、物品を破壊されたのと同様の効果を産んだ。すなはち主人は殺害者に対して身ノ代金(Wergeld)の請求はできず、物の毀滅に対する賠償を求めえたに止まつた。自己の奴隷が他人を侵害すれば、自己の動物が他人を侵害したのと一般、主人自ら賠償の責に任じた。牛馬を殺すことが主人の自由であつたごとく、奴隷を殺すことも主人の自由であつた。2)

1) Tacitus, Germ., 25: 『下人が主人によりて打たれ、桎梏を加へられ、強制労働で処罰される事は、唯稀に起つた。撲殺することは、これよりも屡々起つたが、厳罰の意味からではなく、却つて、敵を打ち殺す時のやうに、憤怒からするのであつた。尤も、この場合には、切り捨て御免であつた』(西田宏訳三六頁)。

2) Lex Fris. 4. 1: Si quis servum alterius occiderit, componat cum iuxta quod a domino eius fuerit aestimatus.——Lex Burg. II. 1.——Lex Baiuw. I. 13.

ロ クリスト教の感化は、奴隷の法上の地位を改善させた。『神の前には奴隷なく自主なし』1)との見地から、教会は奴隷にも正式婚姻締結の能力を認め、宗教上の休日を与へ、主人をして適当の衣食住を給与させた。2)教会の奨励その功を奏して、一般に解放が盛んになり、殊に主人が臨終の際に、解放を行ふことが流行となつた。教会は又過度に奴隷を酷使することを一の罪と見、この罪を犯した主人には被害奴隷の解放を強制した。九世紀には、奴隷(servus, skalks, scalc)といふ・最劣等の非自由人を意味する名称が廃れ、代りに奴僕(Knecht)と呼ばれるに至り、3)漸次地位は上昇して、次段に述べんとする半自由人等と、区別なき有様となつた。4)

1) Galater, 3. 28:『奴隷も自主もなく、……汝らは皆キリスト・イエスに在りて一体なり』

2) Holdsworth, History. II. 41.

3) Brunner, Rechtsg. I. 368 fg.

4) 奴隷取得の方法は、初めは戦場の捕虜を奴隷にしてゐたが、後にはクリスト教徒たる捕虜は奴隷化することをえぬと見るに至つた。騎士道の確立は戦場道徳を向上させ、捕虜を奴隷となす旧風を棄てさせた。又初めは、出生時における母の身分のみを標準に取り、出生の際母が奴隷ならば、子は常に奴隷となると見てゐたが、後には受胎時における母の身分をも参酌し、受胎の際母が自由人なりしならば、出生の際には母が奴隷となつてゐるにもせよ、子は奴隷たることを免ると見るに至つた。すなはち中世の反奴隷運動は、一方において奴隷の解放を奨励すると共に、他方において奴隷取得の法的手段を困難化し、それの発生源泉を閉塞しようと試みたのである。

ハ なぜかう中世の奴隷制は、衰頽の一路を辿つて行つたのかといふと、一つはクリスト教の反対気勢の強かつたためでもあつたが、やはり究極は、経済がさうさせたのであつて、中世に海外貿易のなかつたことが奴隷制萎縮の主因を為した。もし中世にも、ギリシヤ・ローマの時代のやうな盛んな海外貿易があつたのなら、商品の大量生産のために、大仕掛な奴隷労働の必要を感じたでもあらうが、何分にも中世は、海外貿易なき封鎖経済の時代であつたので、敵国人を捕へ来つてこれを奴隷となすほどの必要もなかつたのである。しかしとにかく、全中世を通じて奴隷制度は存在してゐたのであつて、マホメツト教徒との戦においては、捕虜はみな奴隷にされた。都市法期に入つてからは、アフリア・アジア人が捕へられて奴隷にされた。1)全く奴隷制度の滅び去つたのは、十九世紀に入つてからであつた。

1) Calisse, History. 500--505.

二一 半自由人・解放人

イ ゲルマンには、奴隷の外に半自由人(Halbfreien)なる身分があつた。1)降服民族およびその子孫から成り、権利能力は有つたが、居住移転の自由(Freizügigkeit)を欠いた。主人の土地に定着し、主人に対して物品や労務を提供する義務があつた。訴訟能力も欠いてゐたから、主人によつて裁判上、代表される必要があつた。しかし自己の名において財産を有し、契約をなすことはできたから、貯蓄を以て居住移転の自由を主人から買取り、完全な自由へ進む可能があつた。半自由人が殺された場合には、主人は加害者に対し、完全自由人の身ノ代金の半分を請求することができた。

1) ゲルマン人は、半自由人をLitenと呼んでゐた。多分それはlässig (懶惰)の意味であつたらうといふ(Brunner, Rechtsg. I. 147.)。

ロ 解放人(Freigelassenen)も一種の半自由人であつた。1)解放は通常、奴隷を一挙に完全自由人へは進めず、一応これを半自由人の地位へ昇せただけだつたから、奴隷は解放されてからも主人の土地に定住し、主人に対して労務や物品を提供する義務を負担してゐたのである。その状態は殆ど全く前述の半自由人(Liten)と等しかつたので、間もなく差別を失ひ、混和して奴隷よりは上、完全自由人(Gemeinfreien)よりは下の、一集団を形作るに至つた。これを体僕(Leibeigenen)といふ。

体僕は、農奴(Hörigen)に対立する観念である。農奴は国法(Landrecht)上は、自由人であり、領主との間の特別服従関係に基いて自由を制限されてゐたに過ぎなかつたが、体僕の方は、国法上すでに自由を欠いてゐた。二者はすなはちその不自由の、法的根拠を異にしてゐたのであつた。

1) Lex Alam. IX: Quicumque liberum ecclesiae, quem colonum vocant, occiderit, sicut alii Alamanni, ita componatur.——Lex Rib. LVII. 1.——Lex Franc. Cham. XI.——Pactus Alam. II. 45.——Form. Marc. I. 22.

ハ 以上のやうに中世には農奴とか体僕とかいふのがあつたが、都市の法律はかかる非自由人の一団を認めることに反対し、有名な『都市の空気は自由にする』(Stadtluft macht frei.)なる原則を立てた。その意味は、領主や主人は、都市へ逃走した農奴や体僕に対して帰還を請求することはできるが、一裁判年(Jahr und Tag)の経過の後は、この請求権を失ふといふにある。換言すれば農奴等は一裁判年以上都市に居住することによつて、完全自由人へ進むことができるといふにある。1)これこそ都市が農奴解放・封建打破のために用ゐた有力な平和の武器であつた。

都市の理想は、各市民が何人の主人にもあらず・何人の奴僕にもあらぬやうな自由平等の社会の建設にあつたのである(,,Niemands Herr und Niemands Knecht ist des Bürgerstandes Recht``)。

1) Weistum von Welmich. 1509. (Grimm, Weisthümer. III. 744.): Wer iar und tagh binnen Welmich sunder nachfolgenden herrn sizt, steedt meinem gnedigen herrn zu wie andere burger.——Brunner, a. a. O. 5 fg.

第四項 自由人間の身分相異

Roth, Feudalität und Unterthanverband. (1863)——Wittich, Die Frage der Freibauern. Z. f. Rechtsg. G. XXII. 245.——Rörig, Luft macht eigen Festg. f. Seeliger. (1920)——Seeliger, Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren Mittelalter. (1903)——K. Maurer, Über das Wesen des ältesten Adels der deutschen Stämme. (1846)——Heck, Die Gemeinfreien der karol. Volksrechte. (1900)——Brunner, Nobiles u. Gemeinfreie der karol. Volksrechte. Z. f. Rechtsg. G. XIX. 76.——Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche des Mittelalters.2 (1922)——Seeliger, Ständische Bildungen im deutschen Volk. (1905)——Minnigerode, Ebenburt u. Echtheit. (1912)——Schröder, Zur Lehre von der Ebenbürtigkeit nach dem Sachsenspiegel Z. f. Rechtsg. III. 461 fg.

二二 身分と権利能力

身分(Stand)とは、法が一の全体社会の内部に存在する集団相互の間に、上下の差別を附した場合の観念である。例へば一国民を幾個の集団に分け、分けた集団相互の間に上下の差別を設けたときに、その集団が身分と呼ばれ(身分の客観的意義)、若くはその集団に所属することが身分と呼ばれるのである(身分の主観的意義)。ゆゑにそれは、元来は組織法上の観念に過ぎないのだが、中世の法律は、身分に私法上の効果をも附し、(一)或は一定の身分所属者のために例外的な特権を作つた。例へば最高身分の所属者のために、特別の紋章を使用しうる権・世襲財産を有しうる権を認めたごとし。(二)或は異る身分に所属する者の間において、重要な一定の法律関係を取結ぶことを禁止した。例へば身分を異にする者は互に結婚すべからず・互に後見関係に立つべからずと定めたごとし。殊に後の方法、すなはち異身分者相互の間の法的交通を遮断する方法は、上下の差別の混乱に陥ることを防止するに効ありとして、中世法の愛用したところのものであつた。1)今専ら私法上の見地から、中世の身分制度を概見せんに——

1) Heusler, Institutionen. I. 153 fg.

二三 農奴

イ 中世の領主は、広大なその土地を耕作するために、奴隷や解放人を使用もしたが、大抵は自由な農民に土地を貸与し、農民から年貢を収奪する方法を取つた。この場合に領主と農民との間の関係はどうであつたかといふと、領主は、農民に対して、(一)領主直属の地において一定日に領主のために無償労働をなすべきことを命じ、(二)一定量の農作物又は手工業品の提供を命じ、(三)種々の雑税例へば十分の一税(Zehnte)・結婚税・死亡税等を納付すべきことを命じえたばかりでなく、(四)農民の居住移転を制限し、任意に領主は農民を荘園外に放逐することをうるが、農民自身は任意に去ることをえず、任意に去れば、領主はその所在に追及して帰還を迫ることができると見てゐた。すなはち農民の領主に対する関係は、財産法上のものたると同時に人格法上のものであり、農民は農奴(Grundhörigen)として領主の権力のもとにあつたのであつた。

がしかし農奴の非自由性は、荘園関係といふ特別服従関係に由来しただけで、国法に原因したのではなかつた。国法上は農奴も一個の自由人であり、従つて一般の事項に関しては、国裁判所(Landgericht)の前に、国法上の権利を自ら主張することをえたのである。ただ領主との間の関係若くは同じ領主に隷属する仲間農奴との間の関係については荘園法(Hofrecht)の適用を受け、荘園裁判所(Hofgericht)の判決に服さねばならなかつたが、自余の関係、例へば他の荘園の農奴と取引したとか、これを侵害したとか、これから侵害を受けたとかいふ場合には、自ら原告として被告として、国裁判所の前に立つことをえたのである。1)少くとも封建の初期までは、国法的には、農奴は一の自由人であつた。

1) Heusler, Institutionen. I. 37 fg. 162 fg.——Vgl. Seeliger, Grundherrschaft. 173 fg.

ロ しかし封建制度の確立期たる十・十一世紀の頃になると、農奴の経済上の地位はあまりにも下降し、到底自由農と同列に立ちえぬ有様となつてしまつたので、国法も遂にこれを自由農から区別することとなつた。すなはち農奴は、国法的にも非自由人の一種にして、国裁判所へは自ら出訴することをえず、出訴は領主の代表に俟つの外なしと見るに至つた。その経済上の地位が体僕(Leibeigenen)同然に堕してしまつたため、法もこれを体僕と同視するに至つたのである。

要するに封建制度は、一方において奴隷を半自由人の地位へ上昇させ、他方において農奴を半自由人の境地へ突き落し、二者を一に合せて、封建社会の最下級層へ沈澱させてしまつたのであつた1)(,,Aufsteigen unfreier, Herabsinken freier Bauern``)。

1) Gl. z. Ssp. III. 44: Wer aber mein eigen ist, dem mag ich den bescheid an meiner arbeit setzen, wie ich will.——Schwsp. 155.: Erstirbet ein eigen des ein halbiu huobe ist von einem gebure, der ane erben ist, diu ist sins herren des er eigen ist u. hat er ander gut, daz mag er an dem tode oder mit gesundem libe geben swem er wil, u. hat er me eigens dann eine halbe huobe, daz sol dem lantrichtär werden u. lat er vaernde gnot u. hat da mit niht geschaffet, daz sol des landesherren werden.

二四 自由農

イ 中世の初めゲルマン諸王国の建設期には、国民の大半は多少は土地をもつ地主であつたが、九世紀の末葉には殆どその全部が没落してしまつてゐた。それは彼等が、絶えず彼等を襲つたところの飢饉・時疫・戦乱等の災禍に対抗し切れず、自ら土地を権門に献げてその農奴となり、その私民と化してしまつたからで、十・十一世紀の頃には、『領主なき土地なし』(Nulle terre sans seigneur)と断じても過言でなかつたほど、土地の荘園化・人民の農奴化・公民の私民化を現出してゐた。1)しかし農奴ならざる農民も、多少は存在してゐたのであつて、これを自由農(freie Bauern)といひ、その土地を自由地(allod)といふ。

1) Vgl. Seeliger, Grundherrschaft. 3 fg.

ロ 自由農は国法上いかなる地位にあつたか、殊に農奴といかなる関係に立つてゐたかといふに、農奴そのものが完全自由人であつたため、初めは両者は同列に位してゐたのであつたが、後には国法が農奴を非自由人と見るに至つた結果、彼等と自由農との間の隔りは大きくなつた。1)すなはち自由農は、彼の当初の同列者の落伍の結果、期せずして一段高き身分となり、農奴の上に位するに至つたのである。

1) Ssp. III. 32.——Ssp. III. 73.

二五 騎士

ゲルマン社会において武士が専門の職業化したのは、八世紀の頃であつた。それまでは兵農の分離なく、平素は犂をとり、事あれば武器をとつてゐたのであつたが、武術の発達は専門的修得を必要にさせ、平素から武のみ練つてゐるところの専門家を発生させた。

武士の中堅は、馬上勤務をなしうる騎士(Ritter)であり、彼等は歩兵と大いに異る取扱を受けてゐたが、それは軍隊組織の内部においての区別に過ぎず、国法上の待遇ではなかつたのである。国法上においては、騎士もまた一個の自由人であり、それ以上には出でなかつたのである。がしかし騎士は『封建の花』として、特別の道徳・儀礼・思想・確信の中に生きてゐたので、国法も遂には騎士を特別扱ひにし、一般自由人の上に、一段高く、位させることとなつた。1)

1) Sächs. Lehnr. 21 §1: Die sone behalt des vader schilt to lenrechte die im evenbordich is.——Schwsp. 135.: Unde lat ein leienfürste sinen dienstman vri, der von rittelicher art ist geboren, der behabet mittervrien reht.

二六 貴族

古代ゲルマンにも貴族はあり、王のごとき、貴族の中から選出されてゐたのであつたが、1)民族移動を画期として世襲貴族の多くは没落し、少数のものは改めて新王国の官位貴族に登用された。官位貴族とは官職に附随して土地や特権を与へられた一代限りの貴族であつたが、王権の衰微と共にこれもまた世襲貴族化し、官職をも子孫へ伝へることとなつた。封建時代にHerzog, Graf, Markgrafなどと号してゐたものは、大抵は官位貴族の後身であつたのである。又官位の家でなくして、一地方に領土高権を揮ふ豪族も数多く発生した。国法は初めこれらの君主(Fürstem)を、一般の騎士から区別することをしてゐなかつたが、十三世紀に至り、領土高権を有する者を一般騎士から差別し、騎士よりも一段高き身分と見るに至つた。2)騎士が下級貴族(niederer Adel)となり、君主が高級貴族(hohe Adel)となつたのである。

1) Tacitus, Germ. C. 7: 『君主は高級貴族から選挙するが、司令官は技倆によりて選挙する』(西田宏訳一一頁)。

2) Ssp. III. 45: Vorsten, vrie herren, scepenbare lûde, de sin gelik in bute u. Wergelde. Doch eret man die vorsten u. die vrien herren mit golde to gevene——Schwsp. 255 z. 2: Die fürsten u. die vrîen herren sint gelîch an ir buoze——Gl. z. sächs. Lehnr. I: Den vierden heerschildt haben die Freyen herren, u. heissen nobiles.

二七 異身分者間の関係

イ 前段までの所説を約するに、元来ゲルマンは自由人(Gemeinfreien)の社会であり、その外に一段高きもの(Hochfreien)として貴族あり、低きもの(Minderfreien)として半自由人はあつたが、これは例外に過ぎなかつた。しかし封建以後、社会の内部に異質的な諸集団を発生し、同時に集団相互の間に上下の区別が立てられ、第一貴族・第二騎士・第三自由農・第四農奴の順序に、垂直的に階級づけられることになつた。すなはち封建と共に、『自由人の社会』は亡びて、階級分立の時代とはなつたのである。

然らば異身分者相互の間の関係はどんなだつたかといふと、中世法は、異身分者相互の間の法的交通をある程度に制限せんと試みたのであつて、例へば(一)高き身分に生れた者は低く生れた者と結婚すべからず・もしすればその間に生れた子は低き親と同一の身分を取ると定めた。(二)下級身分の者は上級身分の者を相続することをえずとも定めた。(三)下級身分の者は上級身分の者の後見人となることをえぬとも定めた。(四)訴訟においては、身分の低い裁判官は、上級者を裁判することをえず・身分の低い証人は、上級者に対して不利な証言を有効に提出することをもえなかつた。結局、重要な法律関係は、同一身分者の間においてのみ有効に取結ぶことをえたに止まつた。これを同格(Ebenbürtigkeit)といふ。1)

1) Gl. z. Ssp. 15 §1: ,,evenburdich.`` Wo, eft ridder neme eines buren dochter, weren di kindere erven edder nicht? seghe ja tu landrechte, aver nicht tu lenrechte.——Ssp. I. 45 §1: Al ne si en man sine wive nicht evenburdich,……sei is sin e gnotinne u. trit in sin recht, svenne sine sin bedde gat. Svenne he aver stirft, so is se ledich von sime rechte, u. behalt recht na irer bord.

ロ なぜ同格のごときが立てられるに至つたのかといふと、それは、封建時代には武士は武士・農民は農民で、互に特殊の道徳・儀礼をもち、言語・衣服の末に至るまで相異り、殆ど『一国中に数国』(Staaten im Staat)を立ててゐた当然の結果に外ならなかつた。すなはち一の全体社会の中に、著しく異質的ないくつもの集団が存在し、互に極端に反撥してゐたので、法律も勢ひ、集団相互の間の交通を制限せざるをえなくなつたものに外ならなかつた。1)同格こそは封建社会の最も直接的な法的表現であつたのである。

1) Vgl. Max Weber, Wirtschaft u. Gesellschaft2 (1925)387 fg.

二八 城壁内の自由平等

封建法期を去つて都市法期に入ると、吾人は急に重荷でも下ろしたやうに身心の軽快を感じる。けだし都市は、身分に私法上の効果を附しなかつた。そこでは貴族も武士も一市民であり、商人も農夫も一市民であつた。1)すべての都市居住者が平等に都市法上の私権を享有し、都市裁判所の保護を受けえたのであつた。又そこでは上級者と下級者との間の法的交通の禁もなかつた。下級者も身分的故障なしに、上級者と結婚することができ、上級者を相続することができた。そこは正に自由平等の世界であつた。O. Gierkeの語2)をかりていへば、『低き要素と高き要素とが一つに溶解した社会』であつた。

1) Hamb. R. v. 1270 I 4: It ne schal nen riddere wonen bynnen desseme wycbelde.——Zürich. Richtebr. IV 32: Swer ze Zurich burger ist, u. doch hie nit seshaft ist, es si ritter ald burger.——Hamb. R. v. 1603 I 2, 1: Es soll kein Ritter oder Ritternessige Persone in dieser Stadt oder Weichbilde wohnen.——

2) O. Gierke, Genossenschaftsrecht. I. 258.

第五項 外国人

Rudorff, Zur Rechtsstellung der Gäste im mittelalterlichen städtischen Prozess, Gierke Untersuchungen 88 (1907)——O. Loening, Das Erbrecht den Fremden nach deutschen Stadtrechten des Mittelalters, Gierke-Festschrift (1911)285 fg. ——Planitz, Grundlagen des deutschen Arrestprozesses (1922)——A. Schultze, Über Gastrecht und Gastgerichte in den deutschen Städten des Mittelalters. Hist. Zeitschr. (1908)101. 473 fg.

Stobbe, Die Juden in Deutschland 1866——Scherer, Beiträge zur Geschichte des Judenrechts im Mittelalter I (1901)——Caro, Sozial-u. Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter u. Neuzeit 2 Bde (1908--20)——Kraucaner, Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. 2 Bde (1925--27)——Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben (1911)

二九 外国人の法上の地位

イ 中世初期の法律思想に従へば、法律は各部族が、部族自身の利益のために立てたものに過ぎないから、当該部族に所属しない者、すなはち外国人は、部族法上の権利を享有するわけに行かないといふのであつた。外国人1)にして内国法上の権利を享有せんと欲せば、内国人と保護服従の関係を結んでおくの外はない。保護服従の関係を結んでおくと、他人から侵害を受けた場合に、保護者が代表的に訴を起してくれるので、これを通じて生命・身体・財産の安全を期しうるといふわけであつた。保護者なき外国人は、王の保護を受けたが、2)3)王の保護も個人の保護も、無償ではなかつたのである。王は、外国人死亡の場合には、その内国に遺せる財産の一部又は全部を没収した。ロンバルド王4)のごときは、死亡外国人に子なかりし場合に遺産の没収を行つたに止まつたが、フランク王のごときは、子の有無を問はず、遺産の全部を収奪して怪しまなかつた。

1) 外国人の意義は、(一)古代においては言語を異にする者、例へばローマ人・スラブ人等をさう呼んでゐたが、(二)民族移動後は、部族籍(Volksangehörigkeit)を標準として、フランク人・ザクセン人・ゴート人・ロンバルド人等が、互に他を外国人と呼んでゐた。(三)封建以後は、地方国籍(Landesangehörigkeit)を標準として、他の地方の者を外国人と呼び、(四)都市法期に入つてからは、市籍(Stadtangehörigkeit)を標準として、非市民を外国人を呼んだ。

2) Lex Francor. Chamavor. c. 9: Si qui wargengum occiderit, solidos 600 in dominico componat.

3) 中世の初めには、王は、外国人に対する補充的保護者たるに過ぎなかつたが、中期以後は、王又は地方君主が、専属的に外国人の保護に当ることとなつた。個人は外国人の保護者であることをえなくなつた。

4) Edict. Rothari, 367.

ロ 大帝カール1)は、ゲルマン諸部族を一帝国のもとに統一し、諸部族の融和につとめたため、諸部族相互間の排他思想は一時大いに寛和されんとする傾向を示したが、幾何もなくして封建時代となり、再び外国人の地位の低下となつた。けだし封建制度は、ヨーロツパを大小幾万の小地方国に分裂させ、地方を異にすれば民族は同じでも外国人だと想はせるに至つたのであるが、各地方小国は、他郷人すなはち外国人をスパイ視し、危険視し、なるべくその入国を拒まんと欲し、種々の不利益を滞在外人に加へたからである。例へば、2)(一)外国人は内国において土地所有権その他の不動産物権を享有することをえなかつた。相続又は法律行為によつて不動産物権を取得した場合には、一裁判年(Jahr u. Tag)の間にこれを内国人に移転することを要し、さうしなければ取得が無効となつた。(二)外国人死亡の場合には、遺産の1/10乃至1/2が地方君主の有となり、残部が子孫の有となつたに過ぎなかつた。(三)内国人に対する外国人の相続権も制限されてゐた。外国人は内国人から遺贈された財産を全範囲において取得することをえず、その1/10乃至1/2を地方君主に上納せねばならなかつた。(四)外国人が内国人の後見人となつたり、内国人と結婚したり、内国において営業を営んだりするについても、一々地方君主の特許をえなければならなかつた。

(五)最も露骨だつたのは、いはゆる漂着物の占取権3) (Strandrecht)であり、海岸の住民には、漂着物や難破船を占取したり、漂着者を捕へて奴隷としたりする権利が認められてゐたのであつた。ライン河の沿岸においてさへ、この惨忍な慣習は存在してゐた。後には漂着者を奴隷となすことだけは止んだが、漂着物の占取の方は、なかなか廃たれようともしなかつた。

1) Capitulare missorum generale a. 802 c. 27: Precipimus ut in omni regmo nostro neque divitibus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium denegare andet.

2) Goslar. Stat. S. 7. Z, 22 f.: Sterft ein unser börgere eder burgerschen, des erve up enne gast valt, de gast schal laten den dridden pennigh des erves deme rade to hulpe to der stad nod, tornen, muren u. graven.——Maurer, Städteverfassung II. 813 fg.

3) Kohler, Die Menschenhülfe im Privatrecht Jherings Jahrb. 25, 131 fg.——Stammler, Deutsches Rechtsleben 237 fg.

ハ クリスト教の感化は、西ヨーロツパのクリスト教徒全体を一つの同胞感に結びつけた。商品の交換は、従来孤立し来つた各国民を緊密な経済関係に連絡させた。われわれは交換区域の拡大と共に外国人優待の思想の発達をも見るのであつて、すなはち1)一〇七八年のローマ宗教会議・一一七九年のラテラン宗教会議は、地方諸君主に対し、外国人の遺産を収奪し来つた旧来の陋習を廃棄すべく命令した。法王Gregor VII (1073--1085), Alexander III (1159--1177)等も、君主が外国人の遺産を没収したり、人民が漂着物を占取したりすることを禁止した。ドイツ皇帝Friedlich II (1212-1250)は、『帝座の上の最初の近代人』といはれる尖端人であつたが、一二二〇年に外人遺産の没収を禁ずる勅法2)と漂着物の占取を禁ずる勅法3)とを二つ発布した。皇帝Wilhelm (1247--1256), Ludwig (1314--1347), Karl IV (1347--1378)等も同趣旨の禁止を繰返した。4)けだし外人遺産の没収と漂着物の占取とは、外人の入国を妨げる二大障害物なので、商品交換の発展に伴ふ新法律感情が、まづこの二者に対して反撥を開始したものであつた。

1) Calisse, History. 509.

2) Authentica Omnes peregrini, Codex 6, 59.

3) Authentica Navigia, Codex 6, 2, r8.

4) Urk. K. Karl IV v. 1355 f. Köln: naufragia, que vulgariter gruntroring dicuntur, a nostris predecessoribus divis imperatoribus et regibus Romanorum sententialiter per princeps et omnibus legibus secularibus sunt dampnata——Urk. K. Ludwig v. 1316 ——Urk. K. Wilhelms v. 1255.

ニ 都市法に至つては、外国人にも私法上の権利能力を認め、外国人は特別の保護者の保護のもとに立つことなしに、当然に都市法上の私権を享有することができるとした。尤も都市法といへども、外国人の享有する私権の範囲には、相当の制限1)2)は附してゐたのであつて、例へば外国人は市内において土地を所有することをえず・特定の場所においての外、市民相手の小売商を営むことをえず・職人となつて市民相手の手工業を営むことをえず等々の制限を設けてゐたのであつたが、これらは、外国人を権利無能力者と見る思想からではなくして、外国人を商業上の競争者と見、彼等に抗して市民の利益を——市民の営業および所有を——擁護せんとの政策的見地から出たに過ぎなかつたから、競業の虞なき外国人に対しては、都市は、無制限に都市法上の私権を与へたのであつた。例へばイタリイの大学町には、多数の外国人学生が遊学してゐたが、彼等は内国人同然の私権を認められてゐたのであつた。都市と都市とが条約を結び、相互主義的基礎の上に、互に市民同然の権利を保証し合つた例も少くなかつた。北伊の大都ミラノのごときは、早くすでに十四世紀において、内外人の私的平等を宣言したといふ。3)

外国人の遺産に関しては、都市は没収どころか、むしろ管理の任を果した。4)或は裁判所において或は市庁において、相続人の申告あるまでこれを管理し、若くは外国人の最後の宿所の主人をして、相続人の申告あるまでこれを管理させた。宿所の主人をして遺産の管理および返還につき相当の担保を供せしめた都市さへもあつた。

1) Rev. Lüb. R. I. 2. Art 5: Es sol kein Bürger sein Erbe, Rente u. Eigenthumb einem Gast oder Frembden oder andern, welche unser Bürger nicht seyn, vorseizen oder vorpfenden, vorkauffen oder zu trawen Handen, demserlben zum besten, zu schreiben lassen.——Frankf. Ref. II. I. §12——Worms. Ref. V. I. 1——外国人土地所有の禁は、登記簿上の名義を市民所有となすことによつて、容易に脱法することができた(Stobbe-Lehmann, Deutsches Privatr. I. 350 Anm. 9)。

2) 都市法は、外国人すなはち非市民を一時的滞在者(Gäste)と永久的居住者(Inwohner)とに分け、永久的居住者を私法上市民同然に取扱つてゐるから、私権享有上の諸制限は、一時的滞在者に対する制限たるに止まつたのである。

3) Hübner, Grundzüge5 88 fg.

4) Holzminden St. v. 1245 §13: Si advena obierit in civitate, et heredes illius subito non accurerint, hereditas ejus per annum et diem reservetur, ut, si venerint, data certitudine detur eisdem; sin autem, due partes nobis, tertia cedat civitati.——O. Loening, a. a. O. 288.

三〇 ユダヤ人の法上の地位

イ ユダヤ人は、未だゲルマン人が西ヨーロツパへ侵入しなかつた以前からヨーロツパの各地に散在してゐたのであつて、殊にラインの沿岸に多数住んでゐた。ゲルマン人からすればユダヤ人は外国人1)であつたから、法の保護の外に放逐しておいてもよいのであつたが、中世の初めに市場を開き、行商をなしてゐたのは多くは彼等で、一種便利な存在でもあつたから、ゲルマンの諸王は、ユダヤ人が王の領内に永久的に定住し、営業を営み、財産を有し、家族を有し、独特の信仰を奉ずることを承認してゐた。

1) ユダヤ人はユダヤ法(judisches Recht)、すなはちユダヤ人固有の民族法を有つてゐたが、他国に居住するユダヤ人が、属人法としてユダヤ法を使用することはできなかつた。法の効力につき属人主義の行はれてゐた中世の初期においてさへ、ユダヤ人のみは属人法の使用を禁じられてゐたのである。尤も彼等相互の間の事件に関しては、彼等の間から仲裁人を選び、固有の民族法によつて争を決することができたが、それはどこまでも仲裁たるに過ぎなかつた。裁判としてはユダヤ人は、居住国の裁判所の前に現はれ、居住国がユダヤ人のために特に作つてゐる法律に従つて、裁かれなければならなかつた。居住国が国内ユダヤ人のために作つた法律をjudenrecht (ユダヤ人に関する法)といひ、ユダヤ人の民族法たるjudisches Recht (ユダヤ法)から区別する(Heusler, Institutionen I. 151)。

ロ しかしユダヤ人への保護は、王の特別の恩恵に過ぎなかつたから、王および教会は、ユダヤ人に対して種々の禁令1)を発することもできた。例へばユダヤ人は官職に就くことをえなかつた。国裁判所に対して訴を起こすことはできたが、クリスト教徒に対し不利な証言をするわけには行かなかつた。土地の所有も禁じられてゐた。都市の特別区域——いはゆるユダヤ人区——において土地家屋を有しうるのみで、一般市内においてはこれを有することをえず、田園においても自作のためならば格別、農奴耕作のためには土地をもつことができなかつた。クリスト教徒と結婚したり、クリスト教徒を僕婢に使用したり、クリスト教徒と同一建物内に住んだりすることもできなかつた。彼等はそのユダヤ人なることを示す特別の記章を衣服に附する必要さへもあつた。

尤もユダヤ人は一種の特権も与へられてゐたのであつて、クリスト教徒が利子をとつて金銭を貸借することを禁じられてゐる間に、ユダヤ人のみは利子をとることを許されてゐた。クリスト教徒が贓物故買の場合に、買つた盗品を無償で被害者に返還しなければならなかつたのに反し、ユダヤ人は、彼が盗賊に払つた代金を弁償させた上で、被害者に返還するを以て足りた。しかしこれは、当時にあつては、特権といはんよりも、むしろユダヤ人の無品位を示す一つの恥辱と思はれてゐた。

1) Cap. de Judaeis 1: Nemo Judeus praesumat de ecclesia Dei aliquid recipere neque in wadio nec pro ullo debito ab ullo christiano, In auro sive in argento neque in ceteris rebus.——なほ後出ハ註1)参照。

ハ 十三世紀頃からユダヤ人の迫害がはじまり、十四・五世紀に入つて烈しさを加へた。財産没収・債権棒引・国外追放等の非常手段さへ屡々使用されるに至つた。たまたまユダヤ人を保護してくれた君主や都市は、過大の保護税をユダヤ人に課し、保護が目的か、保護を名として圧迫するのが目的か、判別できぬ位であつた。なぜかう中世の終期に至つてユダヤ人迫害の運動が起きたのかといふと、一つは十字軍勃発の結果、ユダヤ人に対する宗教的反感が尖鋭化したためでもあつたが、究極は経済上の勢力争に帰着しうべきものであつた。けだしユダヤ人は、中世を一貫した彼等の不撓の努力によつて、商業に独歩の地位を作り上げてしまつてゐたので、後進の都市は、その経済的躍進のために、まづユダヤ人の既成勢力を撃滅してかかる必要があつたのであつて、反ユダヤ運動の背後には、多くの場合、都市の策動が潜んでゐたのである。ライン沿岸の諸都市のごとき、ユダヤ人迫害運動の策源地たる観があつた。

法律学者は反ユダヤ運動を正当化するために巧妙な法律論理を案出した。帝室奴隷説1) (Kammerknechte, servi camere nonstre)がそれである。——『ユダヤ人はその昔彼等がローマの皇帝に滅ぼされた際、全部ローマ帝室の奴隷にされてしまつた。然るにローマ皇帝の相続者は今の神聖ローマ皇帝であるから、今の皇帝が、奴隷としてユダヤ人を遇したり、然かく之を遇するの権利を、地方君主や都市へ与へたりするのは、事理の当然だ』といふのである。もちろん、ローマ皇帝がその昔、ユダヤ人全部を奴隷にしたなどといふのは虚説であり、かかる虚説まで捏造して、反ユダヤ運動を正当づけようとしたのは、いはばむしろ、法律学自身の帝室奴隷性(Kammerknechtschaft)を露呈したものに外ならなかつた。

とにかく都市は、権力と宗教と学説とを総動員して、ユダヤ人を世界商業から退陣させようとしたのである。さうしてその運動の奏効の結果、中世の末葉には、ユダヤ人は憐れな小商人・行商人・古物商・医師・高利貸・家畜商等に成下つてしまつてゐたのである。

1) Urk. K. Karl IV. v. 1349: Für dieselben summen geldtes haben wir ihn……verpfändet unsser juden gemeinlichen zu Fraukt., unsser cammer=knechte, ihr leib u. ihr quth, u. mit nahmen ihre hoeffe, ihre häusser, ihren kirchhoff, ihren schulhoff, ihr eiger u. ihr erbe——Schwsp. 214: Die selben (Juden)gap der künic Tytus in des romischen küniges kamer ze eigen——R. Pol. O. v. 1577 Tit. 20 §6: soll ihnen (den Juden)nicht mehr dann Fünf von hunbert zum Wucher zu nehmen erlaubt seyn.——Das. §2: Dass sich auch die Juden der gestolnen oder raublichen Haab u. Güther zu kauffen enthalten, oder so die hinter ihnen befunden, dieselbige denjenigen denen sie zuständig, ohne alle Emtgeltnuss wiederum zustellen……sollen.

第二節 行為能力

第一項 若 年

Wackernagel, Die Lebensalter, ein Beitrag zur vergleichenden Sitten-und Rechtsgeschichte 1862——Stobbe, Die Aufhebung der väterlichen Gewalt nach dem Recht des Mittelalters. Beiträge zur Geschichte des deutschen Rechts 1865——Suchier, Geschichte der venia aetatis in Deutschland 1908——Fehr, Die Rechtsstellung der Frau und der Kinder in den Weistümern 1912 87 fg.

三一 成熟期および成年期

イ 古代ゲルマンにおいては武器——殊に槍——を執りうる程度に発育した者を、成熟者としてゐた。1)すなはち当時は、個別的に本人の体力の発達程度を見て成熟・未成熟を判定してゐたのであつたが、中世に入つてからは、法律を以て画一的に年齢を一定し、これに達したか否かによつて、成熟・未成熟を判別するやうになつた。しかしその年齢の定め方は甚だ早若であつたのであつて、例へばBurgundやRibuarierでは満十五年、SalierやLangobardenでは満十二年を成熟期としてゐた。

なぜかう早若な定め方をしてゐたのかといふと、右の年齢には家族法上の意味しかなかつたから、若くても差支なかつたためであつた。すなはち右の年齢に到達した者は、家内的には未成熟者から区別されて一人前の権利——例へば家産の処分に対する同意権のごとき——を有したが、家外取引については、なほ無能力者と見られ、引きつづき父の代表を受けてゐたのであつた。

ゆゑにもし、子が家族法上別段の待遇を受けうるに至る年齢を成熟期(Mündigkeit)、取引法上能力者となりうるに至る年齢を成年期(Volljährigkeit)と称するならば、中世法上の定めは、成年期ではなくて成熟期であつたのである。成年期は、当時は年齢によつて決定されず、『独立の煙』(,,eigen Feuer und Rauch``)といふ経済上の能力によつて決定された。経済上の独立なき者は、すでに成熟はしてゐても、『未成年の成熟者』(minderjährige Mündige)たるに過ぎなかつた。

1) Grimm, Rechtsalterth. I. 572: ,,älteste bestimmung ist wohl, die nicht jahre zählte, sondern äussere zeichen körperlicher kraft ermass. Wie das kind nach dem schreien, reden und lichtau blasen, wurde vielleicht der mann danach beurheilt, dass er den speer schwingen, den feind erlegen konnte, oder auf andere weise.``

2) L. Burg. 87——L. Rib. 81——L. Sal. 24, 5——Edict. Roth. 115——Richtst. Landr. 43 §4: de wile dat it (das Kind)binnen sinen jahren si, dat si twelf jar.

3) 中世の頃は、自己の年齢・出生年月日を知る者は、稀であつた(Wackernagel, 65)。

ロ 中世の終期に入つてから、成年期の年齢的一定を見るに至つた——イタリイの諸市1)は或は二十年を、或は二十五年を、成年期と定めた。ドイツの諸市2)は或は十八年を、或は二十四年を、或は二十五年を、成年期と定めた。二十五年はローマの成年期であつたが、Lübeck, Bremen, Frankfurt a. M. 等みなこれに倣つて二十五年主義をとり、Schwabenspiegel3)4)も二十五年主義をとつた。

なぜ中世の末葉に至つて成年期の年齢的一定を見たかといふと、家族主義の衰頽・個人主義の勃興こそ、その原因であつたのであつた。けだし家族主義の時代には、親はいつまでも子を保護し、子も親の干渉を苦痛とせぬから、法律を以て子の独立時期を定めるに至らない。取引界から云つても、この時代には、子は取引の衝に立たず、親が行為するだけであるから、子の能力を問題とせぬのであるが、一たび個人主義の時代へうつると、親はなるべく速やかに保育の責任を免れようとし、子もなるべく早く親の干渉を脱しようとし、取引界から云つても、この時代には、子自身が行為者となる関係上なるべく早期に子に完全能力を具備させることを以て便宜とするのである。畢竟、成年期なるものは、親のためには保育免責の時点を、子のためには後見免脱の時点を、取引界のためには子が完全能力者となるの時点を、明白に示さんとするものであつて、家族主義の時代にはかかる制度の発生を見ない。そのやうやう衰へて個人主義的時代へ進まんとするの際、はじめて成年制度の確立とはなるのである。

1) Calisse, History. 518.——ロンバルド法は、初めは十二歳主義をとつてゐたが(Edict. Rothar. 155)、王Liutprand以来十八歳主義となつた(Liutpr. 19)。

2) Dithmars. Landr. v. 1567 Art. 24 pr.: Wannehr de Unmündige 18 Jahr olt geworden, so worth he vor Mündig geachtet——Frankf. Ref. VII. 8. §11: So endet sich dess Curatoris Ampt u. Verwaltung, wann sein Pflegekinder ihr vollkömlich Alter der fünf u. zwantzig Jahren erreicht.——Rev. Lüb. R. I. 7. 6: Ein Jungling unter 25 Jahren kann sein Gut nicht verkaufen.

3) Schwsp. 54 Z. 16 fg.: Ein jegelich sol I fleger han unz er kumet ze fünf u. zwenzic Jaren, daz hat er künic Karel geboten.

4) ザクセン地方では、古来の十二年主義と二十一年主義とを併用し、十二年以下を,,unter ihren Jahren`` (未成熟)といひ、十二年以上二十一年以下を,,unter ihren Tagen`` (未成年)といひ、未成熟者は必要的に後見のもとに立ち、未成年者は任意的に後見のもとに立つことができるとしてゐた(Ssp. I. 42 §1)。

三二 未成年者又は未成熟者の行為

中世法は未成年者や未成熟者の行為をも有効としてゐた。意思能力なき小児の行為さへも有効としてゐた。それは、当時の人々が無形の意思能力を見ずに、有形の行為のみを見、1)行為さへあれば、意思能力を問題とせず、法律効果を附与してゐたためで、例へば七歳以下の小児の行為のごときも、決して無効ではなかつたのであつた。2)3)

しかし中世の終期に入ると、法律は未成年者の行為の有効無効を決するにつき、彼の意思能力をも参考し、意思能力なき小児の行為のごときを当然無効と見るに至つた。殊に七歳以下の小児の行為を当然無効と見るのが定説となつた。4)これは一つはローマ法が、5)七歳以下の小児を行為無能力者としてゐた例に倣つたものであつたが、畢竟は当時の個人主義的取引が、かかる規定を置くべく当時の立法者を刺戟した結果であつた。けだし個人主義的取引は、利害の判断の競争であり、両当事者は各々その利と見るところを自己に留めて害と見るところを他へ転化しようと競ひ合ふのであるから、立法者からすれば、個人主義的取引は、正常に利害を判断しうる能力ある者、すなはち意思能力ある者の間に、その締結可能を限局しなければならない。意思無能力者を取引の界外に退陣させることによつて、彼を保護するの必要を想ふのである。換言すれば個人主義的取引生活が相当の程度に発展して来たときに、初めて立法者は、意思能力を行為の有効条件の一つに算へ込むことになるのである。

1) Planitz, Grundzüge, 14.

2) 未成年者も行為能力者ではあつたが、これには多少の例外も存し、訴訟行為・身体の質入等は、未成年者においてこれをなすの能力を欠いた。

3) 未成年者の行為を有効にしたことは、彼等をして軽々にその財産を失はせる結果となりはしなかつたかと案じられるが、未成年者の財産は、父の使用収益権に服してをり、而して父のこの権利は、第三者にも対抗しうべき性質のものであつた関係上、たとへ未成年者がその財産を処分しても、父は当該財産を占有し、引きつづきそれを使用収益してゐたから、未成年者がその処分行為によつてその財産を喪失してしまふ危険は、これによつて大いに防止されてゐたのであつた。又未成年者自身も成年到達後は、その先に為したる行為を再考して、一定期間内にこれを取消すことが可能であつたから、彼此相俟つて、未成年者の保護にほぼ遺憾なきをえたのであつた(Heusler, Institutionen I. 201)。

4) Hübner, Grundzüge 67 fg.

5) ローマ法は女十二年・男十四年を境として、未成熟者(impuberes)と成熟未成年者(minores)とを分ち、二者の行為能力に範囲の差異を附してゐたが(拙著・ビザンチン期における親族法の発達・一九四頁以下参照)、ゲルマン法は、十二又は十四年以上と以下とを問はず、七年以上の未成年者をすべて一様に取扱つた。

第二項 疾 患

Levis, Die Entmündigung Geisteskranker (1901)3 fg.——Hardeland, Die Behandlung der Geisteskranken im Privatrecht, Jherings Jahrb. 37, 106 fg.——M. Rümelin, Geisteskranken im Rechtsgeschäftsverkehr (1912)3 fg.——Steiniger, Entmündigung des Vorschwenders.——岡松・意思能力論・法協三三ノ一六五九頁以下。

三三 身体疾患

中世においては身体疾患ある者は、完全な権利および行為の能力をもつことができなかつた。1)侏儒は相続権を有せず、盲者・唖者・手又は足を欠く者は、少くとも封地の相続権をもつことができなかつた。2)癩患者に至つては、発病前から有した財産を保有しえただけで、その後は新たに財産を取得できず、他人を相続できず、健康者と同居することも許されなかつた。一時的の疾病は、権利能力には影響しなかつたが、行為能力には影響し、3)病臥中は不動産や重要動産を処分することをえぬとされてゐた。

尤もロンバルド法4)のやうな進歩的立法は、古くから体力よりも精神を重んじ、正常に意思し、談話しうる者は、病者といへども完全な行為能力を有する旨を規定してゐた。都市法期になると、この主義が支配的になつた。それは一つは、教会が病者保護の精神から——若くは病者より教会への財物寄附を有効ならしめる目的から——病者の能力を完全ならしめることに尽力したためと、二つには、疾病自体に能力減少の理由を認めなかつたローマ法の影響とであつた。都市法の大部分5)は、身体疾患者にも権利および行為の能力を認めたのである。

1) Ssp. I. 4: Uppe altvile u. uppe dverge ne irstirft weder len noch erve, noch uppe kropelkiut ……Wirt ok ein kint geboren stum oder handelos oder Votelos oder blint, dat is wol erve to lantrechte u. nicht lenerve.

2) Edict. Rothar. 176.

3) Magdeb. R. v. 1261 §18——Dithmarsch. Landr. v. 1447 §183.

4) Liutpr. 6: Si quis Langobardus ut habens casus humanae fragilitatis egrotaverit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua indicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit.

5) Hübner, Grundzüge 81.

三四 精神疾患

中世法は、精神病者を無能力者とはしてゐなかつた。1)精神病者の行為も、行為の実質を具備するかぎり有効であり、健康者のそれと何等変りなき法律効果を生じるとしてゐた。尤も精神病者は、快癒の後、その先に為したる行為を再考して一定期間内にこれを取消す可能を与へられてはゐたが、初めから当然に無効ではなかつたのである。ちやうど意思能力なき小児の行為が有効であつたやうに、精神病者の行為も有効であつたのであつた。

しかし中世の終期になると、精神病者取扱の方法が一変した。従前は2)彼等を以て悪鬼に憑れた者となし、しきりに折檻を加へてゐたが、今や彼等を病院に収容し、社会から隔離する方針へと転じたのである。都市は3)4)又禁治産(Entmündigung)の制度を創設し、狂者(Wahnsinnige)および痴者(Blödsinnige)に対しては、近親者の申請に基き、禁治産の宣告を下しうることとした。しかもこの宣告に、創設的効力5)を附し、この宣告を受けたものは、その取消あるまでは、有効に行為することができぬとした。間歇的に本心を回復した場合(lucida intervalla)といへども、その行為は無効たることを免れなかつた。

1) Heusler, Institutionen I. 202.

2) Sudhoff, Geisteskranke. Hoops Reall. II. 142.——Planitz, Grundzüge. 26.

3) Dortmund=Weseler, Urtheile 95: Hedden……kynder enen broder, die geck were, so is die aldste syn voirmunder, off hy willer; mer hy sal den anderen broideren ind susteren wyss maiken, dat des gecken broiders guet in synen wesen bleve.——Ssp. III. 3: Over rechten doren u. over sinnelosen…….

4) Levisによれば、ドイツにおいて初めて明かに禁治産宣告の制度をとつたのは一二四〇年のLübeck市法であり、Rostock市法これに次いだ(Levis, a. a. O. 4)。

5) Levis, a. a. O. 4——Hardeland, a. a. O. 112 fg.

三五 浪費者

浪費者に対しても中世法は刑罰を以て臨み、殊に追放の刑に処してゐたが、都市法期に入ると、ローマ法1)が浪費者に対して禁治産の宣告を下しうとしてゐた例に模倣することとなつた。すなはち都市は、或は近親の申請に基き、或は職権を以て、浪費者に禁治産を宣告し、単に彼に財産の一部分のみの自由処分を許し、残りの大部分を後見人の管理のもとに置いたのである。2)職権を以て禁治産を宣告しうと定めた理由は、浪費の結果貧困化すれば、結局市の厄介になるといふにあつた。

1) Ulpianus, D. 27, 10, 1.

2) Steiniger, a. a. O. 21.

第三項 女 子

Bartsch, Die Rechtsstellung der Frau als Gattin und Mutter (1903)——Veinhold, Die deutschen Frauen im Mittelalter (1897)——Fehr, Die Rechtsstellung der Frau und der Kinder in den Weistümern 1912——Finke, Die Frau im Mittelalter 1913——Behaghel, Die gewerbliche Stellung der Frau im mittelalterlichen Köln (1910).

三六 女子

イ 中世においては、女子は訴訟能力を有せず、後見権も土地所有権もなかつた。行為能力も制限され、年齢のいかんに論なく、生涯、親族男子の後見1)を受けなければならなかつた。

しかし、法律は、他面大いに女子を保護し、女子は武器を以て自衛しえぬからとの理由で、その身ノ代金を男子のよりも一層高く規定してゐた。妊娠能力ある女子の身ノ代金を男子の二倍三倍に規定した例2)さへ少くなかつた。民族移動期の常として女子数に不足を感じ、自然これを尊重する風があつたのである。

封建期に入るとしかしながら、女子の地位はむしろ低下した。それは家族制度確立の結果である。家族制度は家の存続繁栄を念とするが、女子は結婚と共に家を去るべき運命にあるので、生家の維持発展に役立たず、従つて女子は家族制度のもとにおいては、必然的に軽視されることを免れぬのである。3)家の連合である氏族(Sippe)の解消も女子の地位を不利にした。以前は氏族が、家長の専横を適度に外部から制肘するといふ妙作用を営んでゐたのであつたが、今やそれの崩壊の結果、家長の専恣を抑へるものなく、家庭は家長の独壇場と化し去つた。4)

1) L. Sax. 42: Qui mortuus vidnam reliquerit, tutelam eius filius quem ex alia uxore habuit, accipat. Si is forte defuerit, frater idem defuncti: si frater non fuerit, proximus paterni generis eius Consanguineus.——L. Sal. emend. 46, S. 4——Edict. Rothar. c. 204.

2) L. Sal. 24, 6——L. Rib. 12, 1——L. Thur. 46——Brunner=Schwerin, Rechtsg. 797.

3) Calisse, History. 519.

4) Ssp. I. 46: Megede u. wif muten vormunden hebben an jewelker klage, dur dat man se nicht vertügen ne mach, des se vor gerihte spreket oder düt.——Schwsp. 59, z. 5: Meide u. witwen müezen ze rehte vor jeglichem gerihte u. in jeglicher klage ir vormunt bi en han, oder si ensol der rihter niht horen.

ロ 都市法期に入ると、女子の地位は向上し、女子後見は廃滅した。殊にフランク法やバイエルン法の領域においては、十六世紀中全く女子後見を見なくなつた。尤も十六世紀以後却つて女子後見制を再生させた地方1)もないではなかつたが、それは、取引が複雑化し、法律行為が面倒となつた結果、法律行為上女子を補助する必要の生じたためで、昔のやうに女子圧迫の思想からではなかつた。2)従つて昔は近親男子が当然に女子の後見人となつたが、今は女子自身が各場合に後見人を選定することができた。同じ女子後見でも中世のそれと都市法期のそれとは全く別であつたのである。

しかし都市法は、完全な男女の平等を実現するまでには至らなかつた。土地相続の権利3)のごとき、女児は男児なき場合にのみ享有しうると定められ、又は男児と共に享有しうるも、その取得部分は男児のより劣ると定められた。訴訟法4)は、女子に証言能力を認めなかつた。他人の後見人となる資格等も、女子には認められなかつた。

1) Rev. Lüb. R. I. 7, 8: Es soll keine Mannsperson unter 25 Jahren, wie sonsten Frawen u. Jungfrawen, zu keinen Zeiten Macht haben, Sachen im Gericht zu führen, weder durch Klage noch durch Antwort, sollen auch nicht auflassen vor dem Rathe, noch jemand vollmächtig machen, ohne ihrer Vormunder Consens u. Willen.——Hamb. Stat. III. 6, 21: Die Frauen können keine Sachen förderen für Gericht, noch Gut auflassen oder geben ohne Vormund, dahero derselben Curation u. Vormundschaft ehe nicht, dann dieselbe in die Ehe bestattet, geendigt wird, alsdann der Mann ihr rechter Vormund ist.

2) Huber, System u. Gechichte des Schweizerischen Privatrechtes IV. 294.

3) Fehr, Rechtsstellung. 64 fg.

4) Fehr, Rechtsstellung. 54 fg.

三七 妻

妻は、寡婦や未婚女子と異り、その能力に特別の制限を受けてゐた。彼女は自己の財産といへども任意にこれを処分することをえず、自己の債務といへども任意にこれを負担することをえず、一々夫の同意を求めなければならなかつた。夫が妻の『後見且つ主人』(Vogt und Meister)であつたのである。

都市法期に入つてからも右の原則は変らなかつたが、新たに例外も開かれた。営業を営む妻は任意に——夫の同意をうることなしに——その財産を処分し、その債務を負担し、その訴訟をもなすことができるといふ重要な例外がそれであつた。1)

当時の商工業は、ギルドやツンフトによつて独占的に行はれてゐたのであつたが、女子にしてギルドやツンフトの成員たる者も少くなかつた。Köln市2)においては、女子のみを成員とする製糸業や絹織物業のツンフトさへもあつたといふ。

1) Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrechts 245.——Rehme, Geschichte des Handelsrechtes 158.

2) Behaghel, a. a. O.

第三節 法 人

第一項 共同態

O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht II. (1873)923 fg.——Haff, Grundlagen einer Körperschaftslehre (1915)——ders. Institutionen der Persönlichkeitslehre und des Körperschaftsrechts (1918)——Meurer, Die juristischen Personen nach deutschem Reichsrecht (1901)——Cohn, Gemeinschaft und Hausgenossenschaft, Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. 13, 1 fg.——Max Huber, Die Gemeinderschaft der Schweiz auf Grundlage der Quellen dargestellt, Gierkes Untersuchungen 54.——Tönnies, Einführung in die Soziologie (1931)19 fg.——石田・合有論・法学協会雑誌四九ノ四。

三八 共同態の例および意義

イ 中世人は集団の力で生活利益を確保しようとする強い傾向をもつてゐた。個人として財産を有し、権利義務を取得した場合もないではなかつたが、より多くの場合、彼等は、集団の所属員として——例へば氏族・家族・村民・ギルド等の一員として——財産を有し、債権を有し、債務をも負ふてゐたのであつた。

集団的私益獲得の方法にはいろいろあつたが、その一つは、多数人が集合的(kollektiv)に財産を有し、権利義務を取得する方法であつた。これを共同態といふが、その意義を説く前に簡単な例を示しておくと、(一)は氏族(Sippe)である。1)氏族とは、共同の父祖から出た各家の家長達の連合であつて、彼等は墓地や祭器を合有し、一定の権利の取得・義務の負担に当つて一致の態度をとつてゐた——一員が他人を侵害すれば全員して賠償の責任を負担し、一員が他人から侵害されれば全員して賠償金を受取つた。一員が生活困難に陥れば全員して扶養し、一員が訴訟を起せば全員して補助した。(二)は共同相続(Ganerbschaft)である。2)共同相続とは、同順位の相続人等が遺産を共同に相続することであつて、例へば農民死亡のあとに子供達が残り、しかも彼等が家計および居宅を一にしてゐたとすると、彼等は父の遺産を分割せずに合有し、平等の割合にてこれを利用したのである。(三)騎士の間にはいはゆる騎士的共同相続(ritterliche Ganerbschaft)があり、殊に城郭は屡々共同相続の物体となつた。この場合にも共同者は、全員平等の割合にて城郭を利用し、その維持費をも平等に負担したのである。

1) Sippeが統一性ある団体でなくて、多数人の連合に過ぎなかつたことは、今日通説の認める所(Schwerin, Deutsche Rechtsg. 46)。

2) 共同態が平等者の間においてのみ成立すること、従つて父子間、夫婦間等には、真の意味の共同態なきこと、いはゆる夫婦共産制(allgemeine Gütergemeinschaft)が、真の意味の共同態でなきこと等については、Siehe E. Huber, System u. Geschichte der schweizerischen Privatrechtes IV. 251 Anm. 28.——Cohn, a. a. O. 12.

ロ 右のやうに多数人が権利の保有・取得・義務の負担につき、その態度を一致させることを共同態(Gemeinderschaft, Gesamthänderschaft)といふのである。1)共同態は、多数人の連合そのものであつて、多数人を基底(Substrat)として成立した独立の一体ではない。そこには多数の有形人があるだけで、一の無形主体はないのである。従つて無形主体のために意思を供給すべき機関の装置もないのである。決議は大抵、全会一致の方法による。多数の意思が内容上一致し、同一方向に流れるのを俟つて、全員一致の行動に出るのである。

何故共同態には機関なく、多数決もなかつたのかといふに、共同態は、氏族にせよ共同相続にせよ、多くは血縁につながる小数者の小寄合に過ぎなかつたから、そこに利害の対立・意思の衝突なく、強ゐて技巧的な意思統一の装置を構へなくとも、自然に総意の合流を期待しえたからに外ならなかつた。

1) Haff, Institutionen der Persönlichkeitslehre. 61.——Säuger, a. a. O. 52 fg.——Gierke, Genossenschaftsr. II. 927 fg.

ハ 本項においては、氏族・農民共同相続・騎士共同相続等個々の共同態については述べない。それらは各論的に、氏族は親族篇にて、共同相続は相続篇にて述べられよう。ここには共同態一般のみを取扱ふ。通則のみが、今、問題であるのである。1)

1) Planitzはいふ——ゲルマンの集団は、(一)共同態的から団体的へ、(二)親族のみを成員とするものから然らざるものへ、(三)脱退の禁止から其任意へ、(四)成員の全生活への干渉から特定の団体目的のみの追求へと、転化して行つたと(Grundzüge. 27)。

三九 共同態の成立および目的

イ 中世初期の共同態は一定の事実関係を前提とし、一定の事実関係ある者の間において、当然に成立した。例へば氏族は、父祖を共同にする者の間において当然に成立し、農民の共同相続は、亡父の遺宅に同居してゐる同順位相続人の間において当然に成立した。血縁に繋る以上は、嫌応なしに同族の者と連合関係に立たざるをえなかつたのであつた。

しかし中世の終期に入ると、何等自然的前提関係のない者の間においても、契約の作用で共同態の成立を見うるやうになつた。例へば血縁なき農民等が契約を以て一定の土地を彼等の合有に移したり、血縁なき騎士等が軍事上の目的から城郭の合有を約束したりするやうになつた。すなはち共同態は初めは血縁関係を前提とする親族法上乃至相続法上の制度であつたが、後には何等血縁なき者の間の契約関係と化したのである。1)

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 936.——E. Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes IV. 251.

ロ 次に共同態の目的を見ると、初期の共同態は、現存の生活利益の維持防衛を目的としてゐたが——氏族・共同相続共に然り——後期の共同態の中には、新たなる経済利益の獲得を目的とするところの、いはゆる営利共同態が少くなかつた。

今ここに中世の終期に現はれた営利共同態の重なるものを示しておくと、(一)はReederei (船舶共同)である。1)これは船舶共有者の間に成立した共同態であり、共同者は船舶上の持分に応じて表決権を有し、利益の配当を受け、損失をも負担したのであつた。共有者の数は、数人又は数十人——その実質は、資本家・船大工・水夫・海上商人等から成るを通例とした。Reedereiは今日の船舶共有の原型態となつた。(二)はCommenda (秘密共同)である。2)これは商品・金銭又は船舶を提供する資本家と、これらの資本を用ゐて海外貿易又は内国商業を営む企業家との間に成立する共同態である。一時的企業のために共同する場合(Gelegenheitsgesellschaft)もあり、継続的営業のために共同する場合(Gewerbsgesellschaft)もあつた。いづれの場合にも資本家はその名を外部に示さない。外部第三者に対しては、企業者のみが権利を取得し、義務を負担するのである。従つて資本家が投資額の限度において責任を負ふに過ぎないのに反し、企業家は全財産を以て無限の責任を負つた。Commendaは今日の合資会社や匿名組合の原型態となつた。(三)はCompagnia又はSocitas salam (公然共同)である。3)4)これは数人の商人が外部に対して公然その名を示し、若くは一商号のもとに商人団を作り、合併的に営業を営むのである。或は代表者を立てて、これをして全員のために行為せしめ、或は代表者を立てず、各員各々全員のために行為した。外部第三者に対しては各員が各々その全財産を以て直接無限の責任を負つた。Compagniaこそ今日の合名会社の原型態であつたのである。

1) Literatur bei Rehme, Geschichte des Handelsrechtes (1914). 101.

2) Literatur bei Rehme, a. a. O. 101.——ユヴラン=小町谷・商法史一二八頁。

3) Literatur bei Rehme, a. a. O. 103.——ユヴラン=小町谷・商法史一二九頁。

4) 合名会社の起源に関しては、通説はこれを以て中世の『兄弟共同』(Brüdergemeinschaft)の進化したものとなす。いはく、『ゲルマン殊にロンバルドにおいては、父の死後子供達が、共同して父の営業を継続する風があつたが、これこそ合名会社の先身に外ならなかつた』と(M. Weber, Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter 1889. 44 fg.——Rehme, a. a. O. 103)。しかしHacmanはこれに反対していふ——『兄弟共同においては、全員共同にて事務を執行した例が多かつたが、合名会社においては一員の行為によつて全員が義務づけられる場合の方が多かつた。又兄弟共同においては、債務の分割された例が多かつたが、合名会社においては各員連帯して直接無限の責任を負ふを原則とした。二者はかく、その形態を異にする。ゆゑに一が他の先例となり模範となつたとは思はない。むしろ合名会社は商業自身の創作である。十四・五世紀における商業の勃興が、合名会社なる新法律形態を直接的に発生せしめたのである』と(Hacman, Beitrag zur Entwicklung der offenen Handelsgesellschaft, Goldschmidts Zeitschr. 68, 440 fg., 69, 47 fg.)。

四〇 共同態の組織

イ 進んで共同態の組織上の変遷を見るに、初めは全員して財産を合有し、1)全員の共同行為を以てこれを処分し、新たに権利を取得し義務を負担するについても、全員の共同行為によるべきものとしてゐたのであつたが(,,Alle müssen zusammen handeln``)、後には『一員の行為によつて全員が義務づけられ、権利づけられうる』といふ新原則へ推移して行つた。これを,,Einer für Alle``の原則若くは,,Jeder für Jeden``の原則といひ、正に共同態の活動に一新紀元をもたらしたところのものであつた2)が、後には、全員代表の権を特定の共同員に限り、代表権ある者のみが全員のために行為しうるに過ぎぬと見るに至つた。2)すなはち各自の任意代表主義が廃れて特定者の有権代表主義へ転向して行つたのである。例へば営利共同態においては、選挙された代表員のみが、農民的共同相続においては長兄のみが、代表者となり、全員のために財産を取得し、債務を負ひ、契約をなし、訴を起し、訴を受けた。他の者はかかる作用を営みえぬこととなつたのであつた。がしかし共同態はもとより独立の人格者ではなかつたから、代表者といつても、それは『無形の一団体の機関又は代表者』にあらず、むしろ『全員の代表者』に過ぎぬのであつた。3)

1) 合有(Gesamthandeigentum)は共同態の、所有関係への投影である。権利の取得・義務の負担といふ動的方面において共同態をとる多数人は、権利の保有といふ静的方面において合有態をとるのである。二者は名を異にして本質を一にしてゐるのである(Vgl. Gierke, Genossenschaftsr. II. 947)。

2) 中世の学説は、当時、営利共同態が一の便法として実行しつつあつた,,Einer für Alle``を正当化するために、黙示の合意を仮定し、共同員は相互に全員代表の権を与へ合つてゐるのであると説明してゐた(Vgl. Hacman, Beitrag zur Entwicklung der offenen Handelsgesellschaft, Goldschmidts Zeitschr. 69, 82)。

3) Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 57.

ロ 初期の共同態には、総会といふやうなものもなかつたが、中世の終期になると、数十・数百の多数を包擁する大共同態が現はれ出した——Lehmann1)によると七十人から成る船舶共同があり、Gierke2)によると三十人、甚しきは百人から成る城郭共同があつた——よつて少しく意思作出の方法を形式化する必要を感じ出し、公式会合と私的会合とを区別し、私的会合を以てしては、共同意思を作出することができない・権限ある代表員によつて召集され、一定の時処において開会し、一定の司会者の下に決議した場合にのみ、共同意思を作出することができるだけだと見られるやうになつたのであつた。3)

がしかし、共同態における総会は決して専制的ではなかつた。総会の出席者は欠席者の意思を無視せず、むしろ欠席者の予め明示又は黙示しておいた条件に合致させて決議してゐた。後世の機械的な総会決議とは大いに趣を異にしてゐたのである。

1) Lehmann, Schiffspartnerschaft, Hoops Reall. IV. 127.

2) Gierke, I. 425.

3) Gierke, Genossenschaftsr. II. 938 fg.

ハ 多数決の方法も中世の終り頃に現はれて来た。1)城郭共同においては頭数による多数決が例となり、営利共同においては持分又は出資額による多数決が普通となつた。だがしかし、共同態において多数意思が小数意思を克服しえたのは、小数者自身が、当該の議案の多数決による決定を欲したからだと説かれてゐた。やはりそこに小数意思尊重の思想が流れ、共同態の事務は総員の総意を以て決せらるべきだとの思想が根を張つてゐたのであつた。2)

1) Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 57.

2) Gierke, Genossenschaftsr. II. 939.

四一 共同態の同一性

転じて共同態の同一性について見るに、相続共同のごときはいはゆる人的共同に属し、共同員の何人なるかが重要事であつたため、共同員の交替毎に、少くとも一旦は消滅せざるをえなかつたのであつたが、営利的共同態のごときは財産共同に属し、共同者その人の人格よりも、共同法律関係(Gemeinschaftsverhältnisse)そのものの方を遥に重く見てゐたので、共同員が交替してもそのまま継続することができた。1)殊にCompagnia (公然共同)においては、変更した共同員が同一商号を以て同一営業を継続してゐたので、共同態の独立自存性が最も顕著に顕現してゐた。2)

1) 相続共同において共同法律関係が共同員の交替毎に更新したかについては議論がある——Vgl. Fehr, Die Rechtsstellung der Frau u. Kinder in den Weistümern 166 fg.

2) Gierke, Genossenschaftsr. II. 941.

四二 共同態の能力

イ 共同態は人格者ではなかつたから、自分自身の意思能力や行為能力やはもたなかつたが、前にも述べたやうに四〇のイ参照、後には機関同然の全員代表者をもつやうになつた結果、共同態も一見恰も人格者のごとくになり、代表者を通じて意思し行為しうるごとく見えるに至つた。1)

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 943.

ロ 共同態は人格者ではなかつたから、権利を享有することをえなかつたが、営利共同態、わけてもCompagnia (公然共同)のごときは、独自の商号・印章を用ゐ、住所・裁判籍をも有したので、恰も権利能力者なるがごとき観を示した。1)

1) この場合にも実は共同態が権利を有したのではなくて、共同者が集合的に一の商号・一の住所を有してゐたに過ぎなかつた(Gierke, Genossenschaftsr. II. 943)。

ハ 共同態の債務は、不可分債務であり、全員共同して履行をなすことを要し、全員に対してのみ履行の請求をなすことができる、と見られてゐたのであつたが、債権者が債務者の全員に対して請求せねばならぬといふがごときは甚だ事宜に適せず、殆ど債権者をして債権の行使を困難ならしめるので、後には連帯主義へ転換しはじめた。1)イタリイの諸都市のごとき、十三世紀以来相次いで連帯主義へ転換し、債権者は、外部にその名を示してゐる共同者中の一員に対し、全部の履行を請求しうる旨の条例を、盛んに発布したのである。2)十五・六世紀頃には、この新主義が一般普通のものとなつてゐた。

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 956 fg.

2) Genua Stat. v. 1633 cap. 12: Socij,……quorum nomen in ea expenditur, teneatur in solidum pro omnibus gestis……societatis.——zahlreiche Zitate bei Hacman, Goldschmidts Zeitschr. 69, 72 fg.

第二項 団 体

Beseler, Volksrecht und Juristenrecht (1843)158 fg.——O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht 4 Bde. (1868--1913)——Sohm, Die deutsche Genossenschaft 27 fg.——Sänger, Gemeinschaft und Rechtsteilung 52 fg.——石田・ギールケの団体法論——前項所掲文献参看。

四三 団体の例

イ 集団の力で私益を守らうとする中世的傾向の第二の現はれは、団体(Genossenschaft)の形式であつた。団体とは、団体そのものとその成員とが二重的に権利義務を有する場合であるが、その意義を論ずる前に二三の例を示しておくと、(一)はマルク団体(Markgenossenschaft)であつた。1)マルク団体とは、森・牧場・水等の共用地(Allmende)を各自の利用分(Nutzungsteil)に応じて利用しうる者、すなはち共用地の利用権者を成員とする団体であり、団体自身の名において権利を有し義務を負ふことをうるものであつたが、しかも団体の権利義務は同時に又成員等一般の権利義務であり、従つて例へば団体が領主に対して納税の義務を負つたとすると、領主は団体に対してばかりでなく、その成員に対しても直接にその分担額の履行を命じえたのであつた。(二)はアルプス団体(Alpgenossenschaft)である。2)アルプス団体とは、アルプス山麓の牧場において、各自の利用分に相当する数の家畜を放牧しうる者、すなはち放牧権者を成員とする団体であつて、やはり団体自身の名において権利を有し義務を負ふことはできたのであつたが、ここにおいても団体の権利義務が同時に成員等の権利義務に外ならざるの関係にあつた。(三)は伐木団体(Haubergsgenossenschaft)である。3)伐木団体とは一区域の森林を、各自の利用分に応じて伐採しうる者、すなはち伐採権者を成員とする団体であつて、やはり団体自身の名において権利を有し義務を負ふことをうるものであつたが、その権利義務は同時に又成員等の権利義務に外ならざるの関係にあつた。

1) マルク団体は団体中、最も共同態に近似の性質をもつてゐた。後出四八の註2)参照。

2) アルプスの山麓を領内にもつ各地方においては、領内の山麓面積において牛何頭を飼養しうるかの見地から、山麓面積を、飼養しうる牛数と同数の利用分(Nutzungsteile)に細分し、利用権者をして彼の有する利用分の数に相当する頭数の牛を放牧させてゐたのである。一人にして多数の利用分を有した者もあり、1/2 1/3の利用分を有したに過ぎぬ者もあつた。端数の利用分を有したに過ぎなかつた者は、他の端数利用分者と共同して整数持分となし、その数だけの牛を放牧することができた。

3) 伐木団体は、その総有する森林の成長年数に従つて伐採区(Haue, Schläge)を分ち、例へば森林の成長が十八年を必要とするとすると、森林を十八区に分ち、毎年一区づつ伐採し、各区毎年の伐採量を各成員に、その利用分に応じて、分配してゐたのであつた。

ロ 以上は土地の利用を目的とした団体であつたが、その外に慈善・宗教・学術・社交等の非営利的事業を目的とした団体も少くなかつた。例へば(一)火災・船の難破・家畜の死亡等の場合に互に助合ひ、家の新築・大修繕・井戸の開堀・葬儀の執行等の場合に互に手伝ひ合ふ共済的諸団体があり、(二)教会又はその事業を支持するために、寄附を募り、市を開き、救貧院を立て、病院を立てる宗教的諸団体があり、(三)大学のごときも一の団体であり、1)自治的に学内の司法立法行政を司ると同時に、その名において財産を有し、私法上の契約を取結ぶこともできたのであつた。

しかしこれらの公益諸団体においても、やはり団体の権利義務が同時に成員一般の権利義務となつてゐた。

1) Bolognaへ遊学してゐた各国学生は、国別に十五の学生団を作つてゐたが、各学生団がそれぞれ団体であり、自らの組織と財産とをもつてゐた。Bologna大学といふのは、最初は、これらの学生団の総合に過ぎず、教師も学生自らこれを雇入れ、総長も学生自らこれを選挙してゐたのである。Paris大学はこれに反し、僅か四ヶ国の国別学生団と、その外に教師のみを成員とする神学・医学・法学の三学部とがあり、学部もそれぞれ団体であり、自己の組織と財産とをもつてゐた。Paris大学とは、これら四学生団と三教師団との総合であり、総長選挙権は教師のみがもつてゐたのであつた(Gierke, Genossenschaftsr. I. 437 fg.——Brunner, Der Anteil des deutschen Rechts an der Entwicklung der Universitäten 1896)。

ハ 又一の都市内においては、同一職業を営む者が、一の団体(Gilde, Zunft)を組成してゐた。例へばラシヤ商・毛皮商・織物商・雑貨商・酒商・運送業・造幣及両替商・建築業・鍛冶工・パン屋・靴屋・医師・漁夫・養蜂業・街路掃除夫・坑夫等が、それぞれ団体を作り、自分達に共通な利益の擁護と拡大とを図つてゐた。——一市にして五十の同業団体を擁したものさへあつたといふ——而してこれらの同業団体も、また自己の名において権利を有し義務を負ひ契約をなす資格はもつてゐたが、やはり団体の権利即成員の権利たるの関係につながれてゐた。成員等が団体の会堂に集り、団体の什器を使用するがごとき、他人の物の他物権的使用にあらずして、自己の物の当然の使用なりと考へられてゐたのであつた。1)

1) 私法史殊に人格法史においては、ギルドの経済上の機能は問題とならない。その私法上の性質、すなはち、それが共同態(Gemeinderschaft)であつたか、団体(Genossenschaft)であつたか、乃至又法人(Korporation)であつたかだけが問題となる(Vgl. Heusler, Institutionen. I. 299)。

四四 団体の意義

右の諸例によつてほぼ明かであらうやうに、団体とは、外部に対してのみ権利義務の主体たるに過ぎざる集団をいふのである。それは、その名において財産を有し契約をもなすが、その財産や契約は、実は成員等自身のものたるに過ぎない。成員等は自己のものとして団体の財産を利用し、自己のものとして団体の債務につき一定の責任をとるのである。仮りに成員の一人が団体の財物を窃取したとすると、それは窃盗とはならず、総有物利用規則の違反となつたに過ぎなかつたであらう。ゆゑに団体(Genossenschaft)は法人(Korporation)とは異る。法人は対外的に独立の一体であるばかりでなく、内部成員に対しても第三人(ein Drittperson)である。法人の財産は成員の財産にあらず、法人の債務は成員の債務にあらず、法人の契約は成員の契約にあらず、法人の訴訟は成員の訴訟ではないのである。成員が法人から財産を取得しようとおもへば、特別なる財産移転の手続——利益配当・財産分割といふやうな——を経由せねばならぬのである。法人は成員と絶縁してゐるが、団体は成員と癒着してゐる。団体の外郭は法人であるが、内面は人の多数すなはち共同態に外ならない。それは対外的形式的にこそ権利の主体だが、内部的実質的には、成員等こそ却つて権利の主体であるのである。O. Gierkeの語を借りれば、団体は外に対しては「一」(Einheit)、内においては「多」(Vielheit)であつた。1)

1) 団体論の開拓者Beselerは、初めはドイツ法上の諸種の集団を総称して、漫然、団体(Genossenschaft)といつてゐたに過ぎなかつたが(Beseler, Die Lehre von den Erbverträgen I. 1825 75 fg.)、後には新説を採用し、法人(Korporation)に対立する観念として団体の語を使用するに至つた(Beseler, Deutsches Privatr. 4. Aufl. 1885 274)。Beselerの後を受けて団体論を大成したGierkeは、団体の語を広狭二義に使用し、広義においては、ドイツ法上の諸集団を総称し(Gierke, Genossenschaftsr. I. 5)、狭義においては、法人(Körperschaft)村(Gemeinde)共同態(Gemeinschaft)等に対立させてこの語を用ゐた(Gierke, Genossenschaftsr. II. 862 fg., 865 fg., 623 fg., ders. Deutsches Privatr. I. 479 fg., 576 fg., 619 fg., 660)。彼によると、狭義の団体は法人にあらず、共同態にあらず、むしろその中間に位する特殊の集団形式である。それは人格を有しその名において権利義務を有しうる点において共同態と異るが、全然成員と絶縁しをらざる点において法人とも異る。団体においては権利義務が二重人格性を有し、同時に団体とその成員との両側に帰属してゐる。しかも両主体の権利義務は相補充し相制約して一の有機的調和の関係を示してゐるといふのである(insb. Genossenschaftsr. II. 325 fg., 905 fg.)。

公法学者Preussも団体論の発展に貢献した。彼また団体の意義を広狭の二に分ち、狭義すなはち学術的意義において団体とは、『完全には成員を超脱しをらざる集団』若くは『完全には法人化しをらざる集団』なりと定義し、これを法人や共同態から、明瞭に区別したのであつた(Preuss, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskorperschaften 1889 246 fg.)。

近時の団体学説は、Beseler, Gierke, Preussの所説に、一段の概念的明瞭性を加へ、団体の特色はその形式的権利能力(formelle Rechtsfähigkeit)にありとする。すなはち団体は、対外的にはその名において権利義務を有するが、対内的には権利能力を欠く。団体がその名において有する権利義務は、実質的対内的には成員等の権利義務に外ならずと説くのである(Vgl. Haff, Institutionen der Persönlichkeitslehre und das Körperschaftsrechts 1918 61 fg——Meurer, Die juristischen Person nach deutschen Reichsrecht 1910 108 fg.——J. Gierke, Genossenschaftsrecht Handwörterb. d. Rechtsw. II. 705 fg.——H. A. Fischer, Fiktion und Bilder in der Rechtswissenschaft. Arch. f. Zivil. Prax. 113, 1918 143--192)。

われわれは以下においては各個の団体例へばMarkgenossenschaft, Gilde, Zunft等々については述べない。われわれの問題は、団体に関する一般の通則が、中世の経過中に、いかに自己を変化させたかに存するのである。

四五 団体総会

イ 初期の団体にも総会はあつた。規則の制定・役員の選挙・命令・禁止・刑罰・赦免・役員に対する権能の附与・総有財産の処分・契約の締結・義務の負担・租税の承認等、みな総会で決議し、総会で執行してゐたのであつた。がしかし初期の総会は、団体の機関といはうよりも団体そのものともいふべきだつた。多数人を超へた無形の主体といふやうなものを当時の人は考へず、況んや機関といふやうなものを考へず、粗朴にも、多数人の可見的集合そのものを団体と見てゐたに過ぎなかつたからである。

かやうな総会即団体説の結果、当時の総会は、何事でも決議し、何事でも執行することができたのであつた。それは全能であつた。組織法によつて権限を画されてゐる後世の総会とは、著しく異つてゐたのである。1)

総会での決議は多数決の方法によつてゐた。役員の選挙・規則の制定・判決の発見・総有物の処分等みな多数決の方法によつて行つてゐた。がしかし当時の多数決といふのは、団体意思作成の一方法にあらず、むしろ集会における賛否両派の実勢力の相異を如実に明瞭ならしめんための一方法に過ぎなかつたから、過半数では充分でなかつた。2/3乃至3/4の多数をうるか、『顕著なる圧倒的多数』をうるかの必要があつた。それは全会一致の実質を備へた多数決であつたのである。1)

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 475 fg.

ロ 後期の団体法では、総会は、組織法によつて権限を一定された一機関に過ぎなかつた。それは、一定の順序に従つて一定の時処に開会し、一定司会者の指揮の下に一定の事項のみを議しえたのである。組織法の認めざる事項を議することもできず、組織法の認めざる方法に従つて議することもできなかつた。決議は大抵、過半数主義によつてゐた。すなはち些少の差あるに過ぎざる多数意思が、組織法上、全体意思として通用しうることとなつたのである。1)

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 883.

四六 団体の理事

総会はすべての事務を自らすることをえなかつたので、一部を理事に委ねてゐたが、初期の理事は、成員総会から委任を受けた受任者に過ぎず、従つて彼は総会の意思を汲みつつ団体の事務を執らざるをえぬのであつた。

しかし間もなく、理事は総会に対して独立性をもつやうになつた。いかにも彼は総会から選挙され、監視され、被免されもしたが、彼の権限行使は総会に依存せず、団体の名において彼自ら専行し、これを総成員に強制することもできたのである。彼はすなはち総成員の代表たる地位を脱して、団体そのものの機関となつたのであつた。総会自身、今では自動的開会の力を失ひ、理事の招集によつて開会された。1)

同業団体のやや大なるもの等にあつては、理事の外に、理事を輔佐するところの参事があり、又、理事に対して総会を代表し、理事の業務執行状況を監査する監事もあつた。理事の数多き場合には、それらが或は合議、或は単独にて団体を代表した。2)

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 489 fg.

2) Gierke, Genossenschaftsr. II. 883 fg.

四七 団体の行為能力

初めは団体は、総会を通じて外部第三者と契約してゐた。理事は単に契約の締結を準備し記録しえただけで、契約締結の資格、すなはち自ら契約内容を決定且つ表示する力は欠いてゐた。しかし後には理事が、団体の機関となるに至つた結果、彼が団体の名において外部の第三者、例へば領主・他の団体・成員以外の個人等と契約しうることになつた。事前又は事後、総会から別段の承認をうるの要なしに、当然に団体のために行為しうることとなつたのである。1)

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 517.

四八 団体の権利能力

初めは団体が財産をもつといふ思想よりも、成員が総有するといふ思想の方が勝つてゐた。1)マルク団体における土地・ギルドにおける建物のごとき、いづれかといへば成員の側に属してゐたのであつた。がしかし中世の経過中に、団体は漸次成員を遊離して独立の主体となり、共同財産も漸次成員の手を離れて団体自身へ移るに至つた。ギルドの土地・会館・共同貯蔵所・共同陸揚所・共同仕事場・共同販売所のごとき、ギルド自体の有と見られるに至つた。公簿上もギルド名義の登録をなしうるに至つた。ギルドは又独自の名・紋章・印章・旗幟等の人格標幟を有し、独自の住所・裁判籍をも有した。中央倉庫(Gildekasse)を有して、これへ財産関係を集中させてもゐた。尤も田園においては、団体の主体性なほ顕出せず、マルク団体の土地のごとき、依然成員の総有と見られつつあつたが、中にはこれを団体自身の有と明かに見てしまつた地方もあつた。2)

がしかし団体は単に対外的形式的に財産の主体たるに止まつた。内部的実質的には財産は依然成員の総有であつたのであつた。ギルドの会館・共同倉庫等々のごときも、一方においては成員の有であり、現に成員は共同財産に対するその利用権を、自己の個人権として任意に他人へ譲渡し、子孫へ相続させ、公簿上もこれを自己の有として記載してゐたといふ。3)外に対しては団体の有、内にあつては成員の有であつたのである。

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 905 fg.

2) マルク団体は、狭義の団体(Genossenschaft i. e. S.)か、共同態(Gemeinderschaft)か、実は疑問であつた。なるほどそれは、マルク総会(Märkerding)、マルク役員(Markbeamten)等の機関をもち、団体としての体制を充分に具備してはゐたが、しかしそこでは、多くの権利義務が団体そのものに属せず、むしろ成員の合有に属してゐたからである。中世の後期に入つても、マルク団体は、概して共同態的構造をもち、独立団体としての構造へ転位したものは、むしろ甚だ少なかつた(Gierke, Genossenschaftst. I. 207, 589)。

3) Gierke, Genossenschaftsr. II. 910.

四九 団体の債務

団体においては債務関係もまた二重人格性をもつてゐた。1)団体の債権は同時に成員等の債権であり、団体の債務は同時に成員等の債務であつた。各成員は団体の有する債権を分割し、分割債権として独立行使することができた。又各成員は団体が第一次に負ふ債務に対し、何等かの形ちで直接補充の責任を負担してゐた。或は各成員連帯してこれを負担し、或は分割してこれを負担してゐた。要するに団体においては、恰も所有権が団体そのものとその成員との二者に両属してゐたやうに、債務関係もこの二者に両属してゐたのである。しかも団体の権利と成員の権利との間には、衝突どころか、むしろ調和こそがあつたのである。

1) Gierke, Genossenschaftsr. II. 919 fg.

第三項 社団法人

Gierke, Genossenschaftsr. III. 186 fg.——Hölder, Natürliche und juristische Person (1905)——Binder, Das Problem der juristischen Personlichkeit (1907)——H. A. Fischer, Subjekt u. Vermögen. Festschr. f. Eduard Rosenthal. (1923)1--68——ders. Fiktionen und Bilder in der Rechtswissenschaft. Arch f. Ziv. Prax 113 (1918)143--192——井上・ローマ法に於ける法人の研究(早稲田法学十一巻一頁以下)——前二項所掲文献参看。

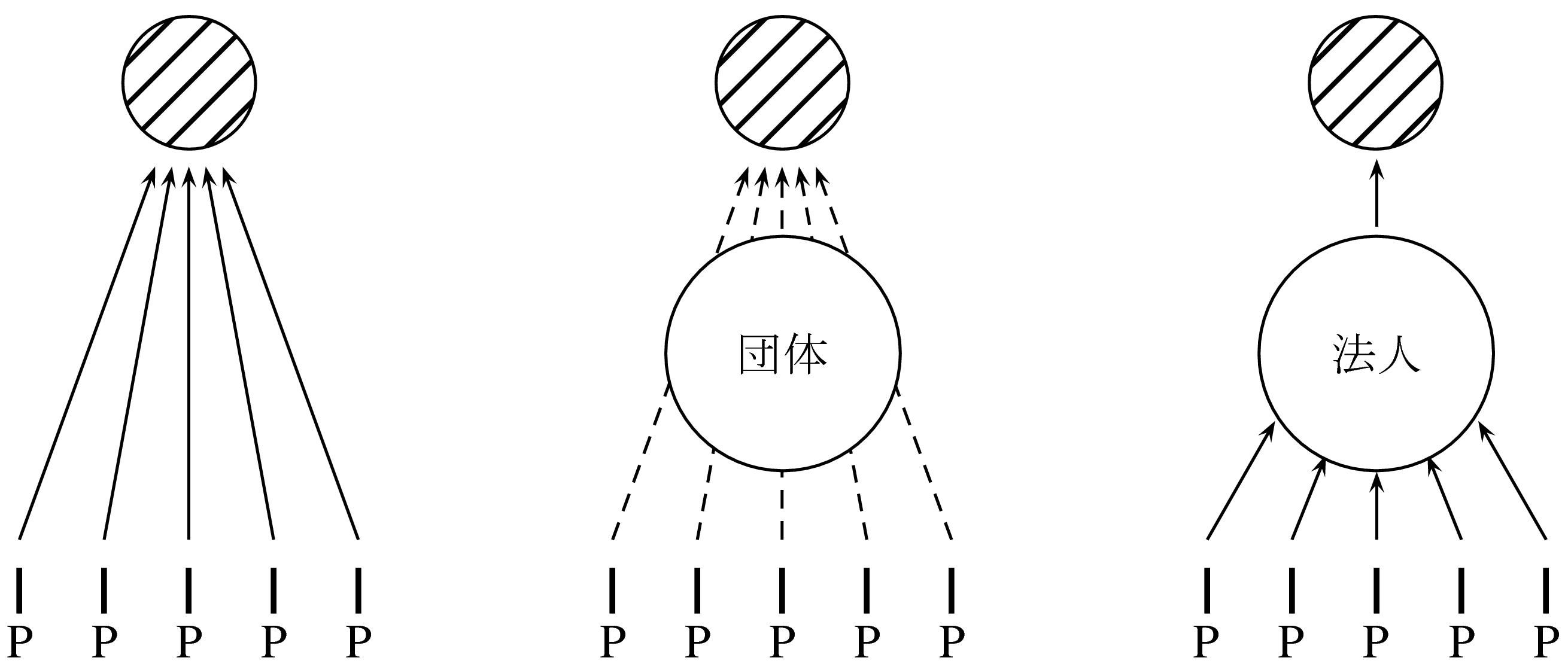

五〇 集団の三形式

イ 前二項の所説を一応ここで摘んでおくと、もと中世の集団生活には、共同態(Gemeinderschaft)と団体(Genossenschaft i. e. S.)との二形式があつたのであつて、前者は主として氏族・近親・知友の間に成立し、後者はおもに同村民・同地方民・同業者の間に成立してゐたが、共同態の方は、多数人の連合そのものに過ぎず、人格もなく機関もなかつたが、団体の方は単なる多数人の連合ではなくて、独立自存の一主体であり、人格を有し、機関をも具備してゐたのであつた。けだし共同態は、小数の親族故旧の間に成立し、成員の交替も稀少だつたから、成員自身が共同法律関係の支柱となり保有者となつてゐても何等差支なかつたのであつたが、団体においては、成員も多数、その交替も稀ではなかつたから、共同の法律関係を成員へ依懸させておくわけに行かず、むしろ別に独立自存の一主体を想定し、これへ共同の関係を集中させておくことを便宜としたのであつて、成員の交替に伴ふ法律関係の動揺の防止こそが、団体に人格を認めるに至つた主なる理由であつたのであつた。

ロ しかし成員交替の頻度が非常に急調を呈してくると、団体では到底満足できなくなるにきまつてゐる。なぜなれば団体は未だ成員本位の集団である。団体の財産といふのは、実は成員等の財産に過ぎず、団体の債務といふのは、実は成員等の債務に過ぎぬからである。従つて成員等のあまりにも頻繁過ぎる交替は、団体に対する外部の信用を薄くする結果となる。外部第三者は、表面上は団体そのものを相手方とするが、実質的には成員等を相手方とし、成員等と法律関係に立つのであるからである。ゆゑに成員等の出入の極めて盛んな時代——人間間の離合集散の非常に速かな時代——になると、団体といふ成員本位の集団形式は不適当になり、新しい他の集団形式、それは成員の交替によつてその対外信用に煩ひを受けない・いはば超成員的な集団形式が要請されてくる。新しき時代には新しき集団形式があらねばならぬのである。法人はすなはちその新集団形式であつた。

ハ 法人においては集団と成員とが絶縁してゐるのである。集団の財産は成員の財産にあらず、集団の債務は成員の債務にあらず、成員は法人の財産に対して直接支配の権能を欠くやうに、法人の債務に対しても何等直接の責任は負はぬのである。法人は成員の上に在るといふよりも、その外に在る。法人は成員以外の第三人(Drittperson)である。それゆゑに法人と取引するのは、団体と取引するよりも簡単且つ安全である。第三者は、法人自身の財産状態を見、これを興信の基礎となせば足るからである。成員の何人なるかを検するの要なく、その交替を虞るるの要なく、あくまで独自一個の主体たる法人を相手としてゐさへすればよいからである。要するに「法人」は、成員交替の頻繁な新時代の生み出した新しい集団形式であつた。はげしい成員の交替によつて煩はされない『安全な財産集中点』——それを探がし求めた結果、遂にひとは「法人」を発見するに至つたのであつた。以下われわれは中世末における法人観念の発生史について述べるであらう。

共同財産 共同財産 共同財産

第一集団形式 第二集団形式 第三集団形式

共同態(Gemeinderschaft):全員が集合的に共同財産を合有す。

団体(Genossenschaft):団体と成員とが二重的に共同財産を総有す。形式的対外的には団体が主体、実質的対内的には成員が主体。

法人(Körperschaft):法人のみが単独的に共同財産を所有す。成員は法人に対して一定の請求権をもつのみ。

五一 法人の観念

イ 法人といふやうな極度に技巧的な観念は、著しく学説の影響を受けつつ出現するものであるから、この観念の発達過程は、むしろ学説史の方面から覗くのを近道としようが——十二・三世紀の頃イタリイに栄えた註釈学者等(Glossatoren)は、法人といふものに対して充分の観念をもつてはゐなかつた。1)成員以外に独立自存の抽象人があり、それが財産をもつなどといふことは、彼等の考へても見ぬところであつた。彼等はなるほど法人(Universitas)といふ語は用ゐたが、その際彼等の表象してゐたところのものは、真の法人でなくして団体や共同態に過ぎぬのであつた。彼等の周囲に沢山に散ばつてゐたギルドやツンフトやマルク団体や相続共同態に、その新たにローマの法源より学取つたところの「法人」の新語を、冠らせてゐたに過ぎなかつた。輝ける彼等の代表者の一人Hugolinus (†nach 1233)はいふ、法人とは『団体名をもつた多数人の集合である』と。彼等は法人そのものよりも、その成員を見てゐたのである。抽象無形の一人格よりも具体有形の多数人を見てゐたのである。彼等はこの点においてローマ法的であるよりもゲルマン法的であつた。著しく固有法的・中世的であつた。彼等のは法人論でなくして、むしろ団体論であつたのであつた。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 186 fg.

ロ 法人観念の発生に最も功献したのは、註釈学者でなくて、教会学者(Kanonisten)であつた。1)彼等は考へた。「全」は「個」の前にある。「個」は仮現的無常的の存在に過ぎないが、「全」は本体的久遠的の存在である。人の集団においても、構成員たる個人は絶えず変動しつつあるが、集団そのものは恒久的存在を保つと。彼等は又考へた——教会は人によつて作られず、神によつて作られ、神によつて精神づけられた永遠の存在であるが、そのやうに、凡そ集団の法人格なるものは、外なる若くは上なる者の附与に係るに相違ない。構成者自らその集団を法人化せんと欲するから、法人となるのではなくて、むしろ神・教会又は国家が、人格を附与するから、法人となるに過ぎまいと。かかる根本見地から教会法学者は先人未発の新法人論を樹立するに至つた。彼等は実に成員たる多数人の外に、別に一個の人格を想定し、この抽象的人格こそが法人であるとなし、この抽象人をして恰も一個の人のごとくに財産を有せしめようと企てたのである。法人をはじめて「人」(Person)の部類へ入れたのは彼等であつた。彼等は集団を個人と同列に立たしめたのである。人の観念を人類以外に押広め、法人を人類ならざる人であると説いたのである。Johannes Andreareのごとき、『法人(Universitas)は人(Person)なり』と断言した。法王であり且つ有名な教会学者でもあつたInnozenz IV (†1254)はいはく、『法人の人格は法の擬制に基く、法人は全く観念的な存在である』と。彼は法人を以て擬制人(persona ficta)又は観念人(persona repraesentata)としたのである。彼は又いつた、『法人と成員との間には全と個との関係存する。成員は明滅常ならぬ経過的の存在であるが、法人は永遠の存在である』と。又いつた、『法人の成立や解散は成員の意思には依存しない、それは神・法王・国家等によつて設立され、神・法王・国家等によつて解散せしめられるものである』と。かかる法人擬制説・法人免許説は、絶大の影響を後世に残さずにはおかなかつた。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 243 fg.

ハ 教会の法人論を巧妙に法律に応用したのは、後期註釈学者(Postglossatoren)であつた。1)Odofredusの頃までは未だ多数人の集合そのものを法人と見る前期註釈学者的考察方法を脱し切つてゐなかつたが、Durantis, Dinus, Jacobus, Buttrigariusあたりから著しく教会学説を吸収し、法人は多数人以外に独立自存する一の抽象的人格だと見るに至つた。Bartolusのごとき、全く教会的土台の上に、彼の法人学説を建設したのである。彼いはく、『自然人は実在の人間であるが、法人は肉体なく精神なき観念上の存在である。それは法的擬制の所産に過ぎない』と。彼は、教会学者と同じやうに、法人を擬制人(persona ficta)と呼び、観念人(persona repraesentata)とも呼んだのである。彼は又法人を永遠的存在だとも見た。いはく、『法人は絶対的に又は相対的に不死である。それは成員の交替の上に超然的存続を保つ』と。法人の成立や解散についても、彼は教会に左袒して免許主義を奉じた。彼と教会学者との相違は、教会学者が法人を以て神又は法王の免許設立と見たのに対し、彼がこれを以て国家の免許設立と見たといふ点にしか見出されなかつた。

われわれはさらに、法人の設立・解散・能力・機関等の各点において、註釈学者の説と教会学者および後期註釈学者の説と、三者いかにその見解を異にしたかを見るであらう。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 353 fg.

五二 法人の設立1)

註釈学者は、法人設立のためには三名以上の成員・定款・および理事を要すとし、さらに合法の団体でなければ法人たりえぬとも説いた。あへて国家から一々人格の附与を受ける必要はないが、国法の容認しないやうなものは、法人たりえぬとの漠たる見解であつたのである。

教会学者は、法人設立のためには成員・機関・組織の外に、官庁の免許を要する。集団が法人となりうるのは、上から——神・教会・国家から——人格を附与されるためで、自らこれを欲するためではない。上からの附与がなければ、単なる法律関係に止まり、新人格の創設とはなりえない。上からの免許こそが法人生命の最後の、真の淵源であると考へたのであつた。免許主義の端は全く彼等によつて開かれた。

後期註釈学者も教会学説の跡を追ひつつ、国家的免許主義を主張した。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 206 fg., 287 fg., 368 fg.

五三 法人の権利能力1)

註釈学者は法人に、名称・印章・住所・裁判籍等を認めた。所有権・物権・債権・債務・遺言相続の権等をも認めた。が法人の財産と成員の権利との関係については、彼等は見解の徹底を欠き、『法人の財産は成員の財産にあらず』ともいひ、『法人の財産は同時に成員の財産なり』ともいひ、団体主義か法人主義か、定見なき有様であつた。

教会学者になると、法人財は抽象人の個人有にして成員の総有にあらず、成員が法人財を利用するのは、他人の物の利用、すなはち他物権(jura in re aliena)なりと断言するに至つた。教会財産(Kirchengut)に対する僧侶の使用権のごときも、他物権の一種として説かれたのである。

後期註釈学者は、教会学説の影響のもとに、法人の権利と成員の権利とを截然二分し、法人財に対する成員の利用権をやはり一種の他物権なりと見た。債務に関しても彼等は、『法人の債務は、成員の債務にあらず』(quod universitas debet singuli non debent)の主義をとり、法人の債務に対しては法人の財産のみが担保となる・成員は直接の責任は負はない・せいぜい法人をしてその債務を履行させるために、法人に対し間接の責任を負ふに過ぎぬと説いた。彼等の理想はあくまでも法人の個人的債務負担(Individualverpflichtung der Korporation)にあつたのであつた。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 209 fg., 291 fg., 372 fg.

五四 法人の理事1)

註釈学者は理事を法人の代理人と考へた。総会のなす意思表示は法人そのものの行為であるが、理事のなす意思表示は、直接法人のために効果を生じるにもせよ、法人そのものの行為にあらず、むしろ理事自身の行為なりとしてゐた。すなはち註釈学者に従へば、総会を通じて法人が権利義務を取得するのは、自身の行為による(per se)のであるが、理事を通じて取得するのは、他人の行為による(per alium)ものであつた。

教会学者にとつても理事は法人の代理人に過ぎぬのであつた。彼等によれば、法人は単なる思想上の存在であるから、自ら行為することはできぬ、他人すなはち代理人の行為を通じて権利義務を取得するの外はないのであつて、理事なるものは畢竟かかる他人すなはち代理人に外ならぬといふのであつた。

後期註釈学者はこの問題に新機軸を出し、理事は代理人でなくして法人の機関である、法人はあへて他人の代理を俟つの要はない、自己の機関たる理事を通じて、自分自身、占有し契約し負債することができると見た。

概していふと、前記および後期の註釈学者は理事よりも総会を重要視し、教会学者はこれに反して理事の方を重要視したのであつた。教会学者に従へば、理事は法人最高の機関であり、総会も理事の招集に俟つ外ないといふのであるが、註釈家に従へば、法人最高の機関は総会であり、理事の権限も総会に淵源するといふのであつた。註釈家は人民の総意を重んずるゲルマン的民主思想に立ち、教会学者は官憲を主とするローマ的専制思想に立脚してゐたのであつた。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 218 fg., 308 fg., 390 fg.

五五 法人総会1)

註釈学者は正式の総会と成員任意の集合とを極めて曖昧にしか区別してゐなかつたが、教会学者は二者を峻別し、総会が有効に成立するためには、成員に対して適法の招集がなされなければならない、一定の時・一定の場所に成員の少くとも2/3以上が、集合しなければならない、討議は司会者の指揮の下に行はれ、討議の経過は文書に記録されなければならないと論じた。彼等からいへば、成員の任意の集合は法人を代表せず、総会だけが法人を代表するから、総会の成否を明瞭にすべく、招集等の手続を厳格に規定する必要があつたのであつた。決議に関しては、教会学者は総会出席者の過半数を以て足ると考へた。2)彼等によれば、多数決は事実上の勢力の優位を示すための手段にあらず、単に形式的に、法人意思を作出する方法に過ぎぬから、過半数で充分だといふのであつた。

後期註釈学者も教会学者の例に倣つて総会の招集・集合・討議・表決・記録の方法を厳重に考へ、手続違反の決議を無効とした。決議については、彼等もまた出席者の過半数を以て足るとした。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 218 fg., 308 fg., 390 fg.

2) 教会学者は、多数の意思が法の擬制によつて、全員の意思と看做されるといつた。いはゆる『多数の欲するものは全員によつて欲しられたりと看做さる』(Was die Mehrheit will, gilt als von Allen gewollt)なる法理は、教会学説に淵源するのである(Vgl. Gierke, Genossenschaftsr. III. 323, 392)。

五六 法人の解散1)

註釈学者は、法人の本質を多数人の集合そのものと考へてゐた関係上、成員が減じて遂に一人となるに至れば、法人は解散すと論結せざるをえなかつたが、教会学者の方は、法人を成員以外の第三人と見てゐた結果、成員が一人に減じても、いな全然欠乏してしまつても、法人そのものは消滅しない、その場合には法人の財産は、免許の主体たる教会又は国家の直接管理に移るのみと説いてゐた。彼等は、人格の淵源を免許においてゐたので、その消滅についても、免許の取消や解散の命令やを重要事由として数へざるをえなかつたのであつた。

後期註釈学者は、免許取消・解散命令の外に、総会の解散決議・成員の欠乏等を法人消滅の事由に数へた。全然成員が無くなれば法人は消滅せざるをえぬが、一人でも残存し、且つ新入成員をうるの見込確実ならば、引きつづき存続すといふのが、彼等の所見であつた。

1) Gierke, Genossenschaftsr. III. 236 fg., 350 fg., 410 fg.

五七 法人主義の立法

イ 上来われわれは、中世の終期に入つて法人観念の発生を見たこと、註釈学者・教会学者・後期註釈学者の順序を追うてこの観念の明瞭性を増したこと等を叙列したが、学説のかかる進展は、法制そのものの変化の反映ではなかつたらうか。現実の集団生活そのものが、団体型から法人型へ移りつつあつたればこそ、学説も同じ方向への動きを示したのではなかつたらうか。事実、十五・六世紀は中世団体主義の慌しい崩壊期に外ならなかつた。ギルドのごとき、十七世紀までの間に殆ど完全に法人化してしまつてゐたといはれてゐる。1)各地方の教会のごときも十五・六世紀頃には、大抵、独立の権利主体となり、自己の名において契約し訴訟し所有しつつあつたのであつた。2)恐らく当時は、団体といふ団体が——ギルドでもツンフトでも営利団体でも公益団体でも——盛んにその内部構造を改築して、団体から法人への向直りを試みつつあつたのではなからうか。多くの場合に然るがごとく、この場合にも、学説は法律進歩の伴奏であつた。教会法学者の精鋭な法人論は、実は地方の各教会を独立させ、各教会をして安じて自己の名において財産をもつことを可能ならしめんがために外ならなかつた。後期註釈学者の法人論は、ギルドやツンフトの構造上の変化に法的承認を与へ、これを法人として説明せんがために外ならなかつた。学説進化の背後に法そのものの進化があつたのである。法人学説の背後に、われわれは、法人法そのものの平行的進展を読みうるのである。

1) Gengler, Lehrbuch des deutschen Privatrechts. 131.

2) Gierke, Genossenschaftsr. III. 294 fg.

ロ 制定法も、疑ひもなく団体主義をすてつつあつた。十五世紀末から十七世紀へかけて沢山に現はれたドイツ内諸国の法人立法のごとき、最も明瞭に反団体主義的であつたのであつた。1)2)それらはみな後期註釈学者の鋭利な法人論——擬制説を基礎とした法人論——を前提となしつつ、法人の設立・解散・機関・能力等を規定したものであつた。例へば法人設立に関しては、それらはみな免許主義をとり、国家の免許がなければ法人となることをえぬと定めた。法人の財産上の能力に関しては、法人の能力も自然人の能力も原則としては平等であると定めた。法人と成員との関係に関しては、二者は各別の人であり、成員は法人の財産に対して直接支配の機能を欠くと同時に、法人の債務に対しても直接の責任を欠く旨定めた。解散については、国家の免許取消・解散命令が解散事由となる旨定めた。全く十五・六世紀の法人立法は、後期註釈家の法人学説の立法化を出でぬのであつた。

1) Nürnb. Ref. v. 1479 u. 1522 II. 5.——Frankf. Ref. v. 1578 I. 49, 4.——Lüb. R. v. 1586 III. 1. 12.——Freib. Stadtr. v. 1520 I. 13,

2) Gierke, Genossenschaftsr. III. 756 fg.

第四項 財団法人

Roth, Über Stiftungen in Jhering Jahrb. 1, 189 fg.——Stuts, Das Eigenkirchenvermögen Gierke-festshrift (1911)1187 fg.

五八 特別財団から財団法人へ

イ 教会は五世紀頃から病者・貧者等の救済を一手に引受け、慈善事業の独占者となるに至つた。1)国家や個人は、慈善事業に携はる資格がないと見られてしまつた。個人にして慈善事業を行はんと欲せば、そのこれに投ぜんと欲するところの資金を教会へ寄附し、教会をしてこれを行はしめる外はなかつたのである。

では個人が教会へ、慈善事業の一助たらしめる目的を以て財産を寄附した場合には、その財産はどんな運命を取つたかといふに、それは教会の一般財産の構成分子となり、一般財産と等しく僧正の管理するところとなつた。2)僧正は寄附者の目的を尊重し、寄附目的のために使用した場合が多かつたでもあらうが、法律上さうせねばならぬ義務があつたわけではなく、寄附目的を廃止することもでき、変更することもでき、凡そ正当なる目的のためにならば、いか様に消費しても差支なかつたのであつた。3)

1) Roth, Über Stiftungen 196——ders. Deutsches Privatr. I. 417.

2) ローマ教会へ寄附された財産は、ローマ教会の有となり、僧正によつて管理されたが、中世にあつては領主豪族の私設し私有した教会堂——いはゆる私有教会(Eigenkirche)——も少くなかつた。これらに寄附のなされた場合には、寄附財産は、領主の有となり、寄附目的のために領主がこれを使用した。がしかし、後には各地方教会が独立し、それぞれ人格を有するに至つたので、一般に、或教会へ寄附された財産は、常に教会そのものの有といふことになつたのである(Schwerin, Kirchengut in Hoops Reall. III. 47——Savigny, System d. heutigen röm. Rts. II. 266.)。

3) Roth, Über Stiftungen 191.